海洋生态系统的健康会受到人类活动的影响,尤其是在沿海和河口区域。近年来,随着人类活动的加剧,尤其是工业化、城市化及农业扩展,局部海域面临富营养化、赤潮频发及渔业资源枯竭等环境问题。在氮磷营养物质中,溶解无机态氮和磷是水体中最常见且最容易被生物利用的形式,其浓度在一定范围内的增加可以促进海洋初级生产力,有利于浮游生物的生长和繁殖,过量的营养盐输入会导致海湾富营养化现象。因此,如何最大限度控制氮磷入海负荷对维持近海生态系统的结构和功能至关重要[1]。

20世纪50年代以来,得益于数值模拟技术的迅速发展,水环境数值模拟被广泛应用于海洋水环境及生态预报方面。如García等[2]认为,建立水动力学和水质的机制模型是理解营养物质、光和生产力响应之间动态关系的一个有效策略。基于CoSiNE模型和SCHISM模型,Liu等[3]构建了一个耦合的生物地球化学模型(SCHISM-CoSiNE),再现了旧金山湾营养物质和浮游生物生物量的时空变化过程。万由鹏等[4]基于EFDC模型,较好地模拟了深圳湾内营养盐的输移过程及其水质特征。杨德周等[5]利用建立的三维斜压POM动力学模式,研究揭示了沿岸流、台湾暖流及底部上升流对长江口及其附近海域高叶绿素浓度区营养盐的重要贡献。王彪等[6]利用MIKE软件构建了长江口多藻类生态动力学模型,探究了长江口及邻近海域藻类生长特征及其演替规律。施沈阳等[7]构建了长江口低营养级生态系统的物理-生物地球化学耦合模型FVCOM-FABMERSEM,讨论了长江口盐度、泥沙、营养盐和叶绿素的互作关系。从上述研究中可以看出,水动力及生态动力学模型已广泛应用于不同海湾的水环境研究中[3,8],并能较为精确地模拟浮游植物、营养盐等物质的时空动态。

在辽东湾,随着临海产业区的逐步扩展,污染物排放量逐年增加,同时氮和磷作为重要的限制性营养盐,决定着浮游植物的生长过程、生物量和物种组成等,过量的氮磷营养盐输入会对该海域的生物多样性和生态系统生产力产生重要的影响。相关学者通过研究辽东湾水动力状况和污染物输移扩散过程,揭示了辽东湾水域的水动力特征及污染物输运的基本规律,为环境承载力评估提供了科学依据[9-11]。然而,影响辽东湾北部海域营养盐动态变化的因素众多,目前对于辽东湾北部海域生态环境变化过程的研究尚不够深入,关于氮磷污染物对不同影响因子(如污染物输入、径流等)的动态响应机制尚不明晰。基于此,本文通过建立辽东湾北部海域的三维水动力-水生态耦合模型,模拟研究区域水动力、温盐及氮磷等营养盐的时空变化特征,对辽东湾北部海域不同工况下的控制方案(污染物削减、流量变化)进行了模拟预测。讨论了污染物减排和流量变化等控制方案对水质改善效果的影响,以期为制定污染物入海总量控制策略提供科学依据,并为加强氮磷污染物削减效果的监督和管理提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区域

辽东湾是中国渤海三大海湾之一,位于渤海东北部、长兴岛与秦皇岛连线以北。湾底地形自顶端及东西两侧倾斜,东侧深于西侧。水下地形复杂,河口区存在几个浅滩,浅滩间有潮沟连接河口上游区域和外海,外海最大水深32 m。湾顶水动力条件较弱,受不正规半日潮控制,平均潮差为2.7 m。该海域沿岸有大辽河、辽河、大凌河多条河流注入[12],其中大辽河和辽河径流量占比超过90%,给生物带来饵料的同时也带来了海水富营养化等一系列问题。

1.2 方法

1.2.1 Delft3D模型 Delft3D模型是国际上最为先进的水动力-水质模型之一[13],它主要用于研究和预测河流、湖泊、海洋,以及沿海地区的水流、温盐、沉积物运输及生态系统的动态过程。本文使用水动力模块来计算研究海域的水动力过程,水动力模块建立在Navier-Stokes方程的基础上,在忽略垂向加速度影响的前提下,推导出静水压强假定下的水流方程,采用交替方向法控制方程组进行离散求解[14]。

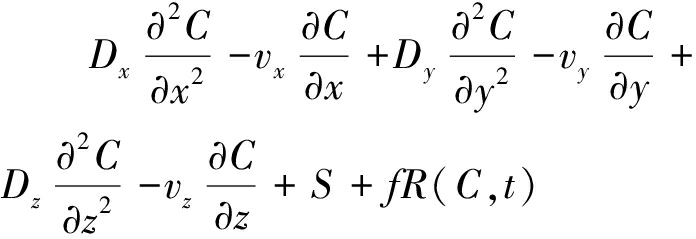

1.2.2 生态动力学模型 水体中物质的扩散输移采用包括源、汇及反应项的三维对流-扩散方程[15]为

![]() =

= 。

。

(1)

式中:t为时间(s);C为物质浓度(kg·m-3);Dx、Dy和Dz分别为3个坐标方向上的扩散系数(m2·s-1);vx、vy和vz分别为3个方向上的速度(m·s-1);S为物质输入源项;fR(C,t)为物质反应项,包括了溶解氧、叶绿素a、硝酸盐氮、氨氮、活性磷酸盐5个子系统,其对应表达式见文献[11,14]。

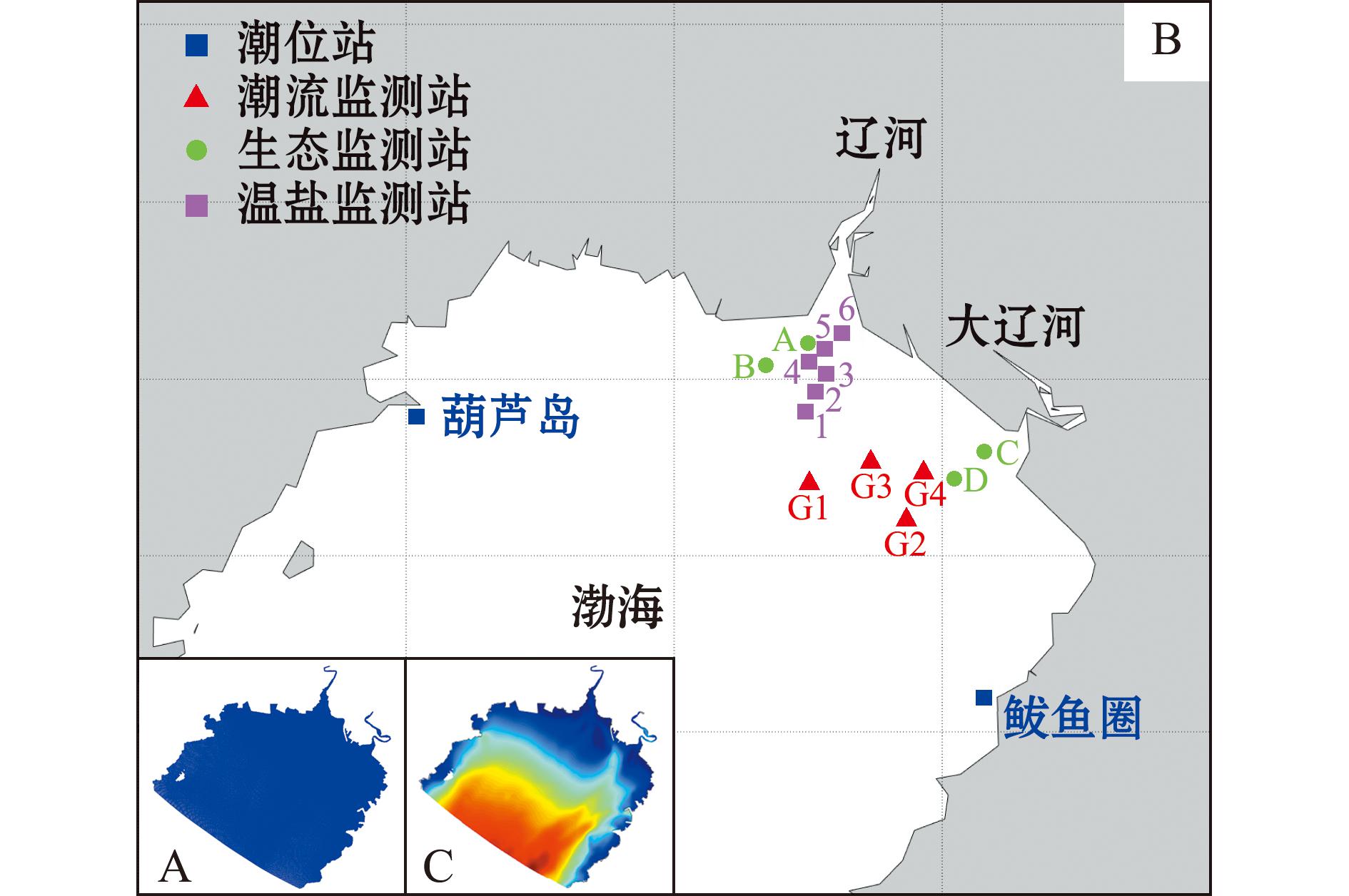

1.2.3 模型参数设置 网格水平方向网格数为394×383,网格空间分辨率为150~600 m,并且对辽河、大辽河的河道及河口区域进行了网格细化(图1A),垂向使用σ坐标,分为6层。计算域的开边界条件采用了全球海洋潮汐模型提供的数据,闭边界设置为无渗透滑移边界条件。辽河和大辽河盘锦段设为河流开边界,上游河流的边界条件基于实测的河流入海流量。海洋开边界的温盐数据源自ERA5全球再分析数据集,叶绿素a和溶解氧数据参考了文献[15-16]。河流开边界的温盐、叶绿素a、溶解氧和营养盐浓度均来自实测数据的月平均值。研究中涉及大气的热交换,大气强迫数据来自ERA5全球再分析数据集,涵盖湿度、热通量和太阳辐射等。水动力模型时间步长设为1 min,模拟时间为2022年11月1日—2023年11月1日。

A—计算域网格;B—监测站位图;C—研究区域水深。

A—computation domain grid;B—monitoring stations;C—water depth of the study area.

图1 研究区域示意图

Fig.1 Sketch of the study area

生态模型的主要参数及其取值均取自文献[17]。外海开边界的生态指标浓度数据来源于哥白尼海洋环境监测服务(CMEMS)的全球海洋生物地球化学分析与预测产品,其空间分辨率为0.25°×0.25°。河流开边界的污染物浓度则基于地表水环境质量监测报告和实测数据给定。

2 结果与分析

2.1 水动力学验证

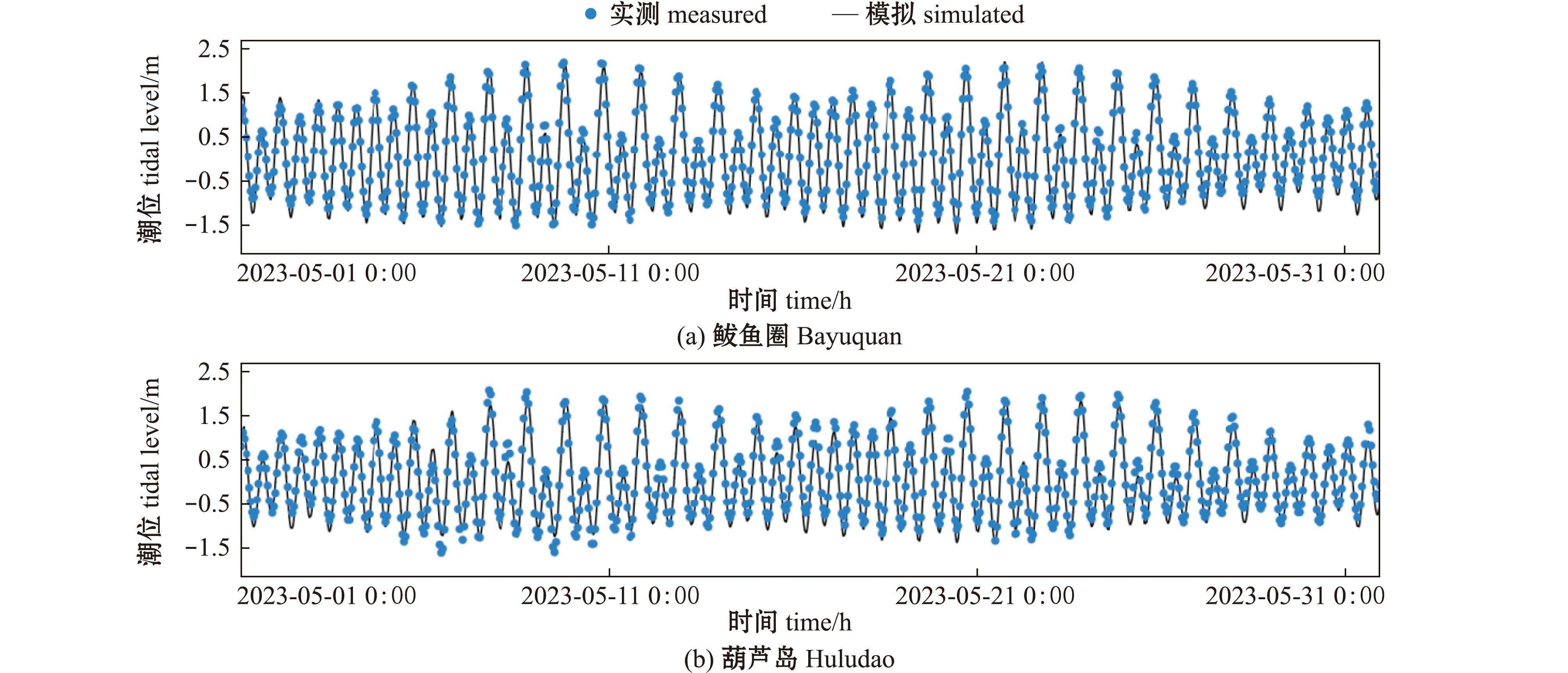

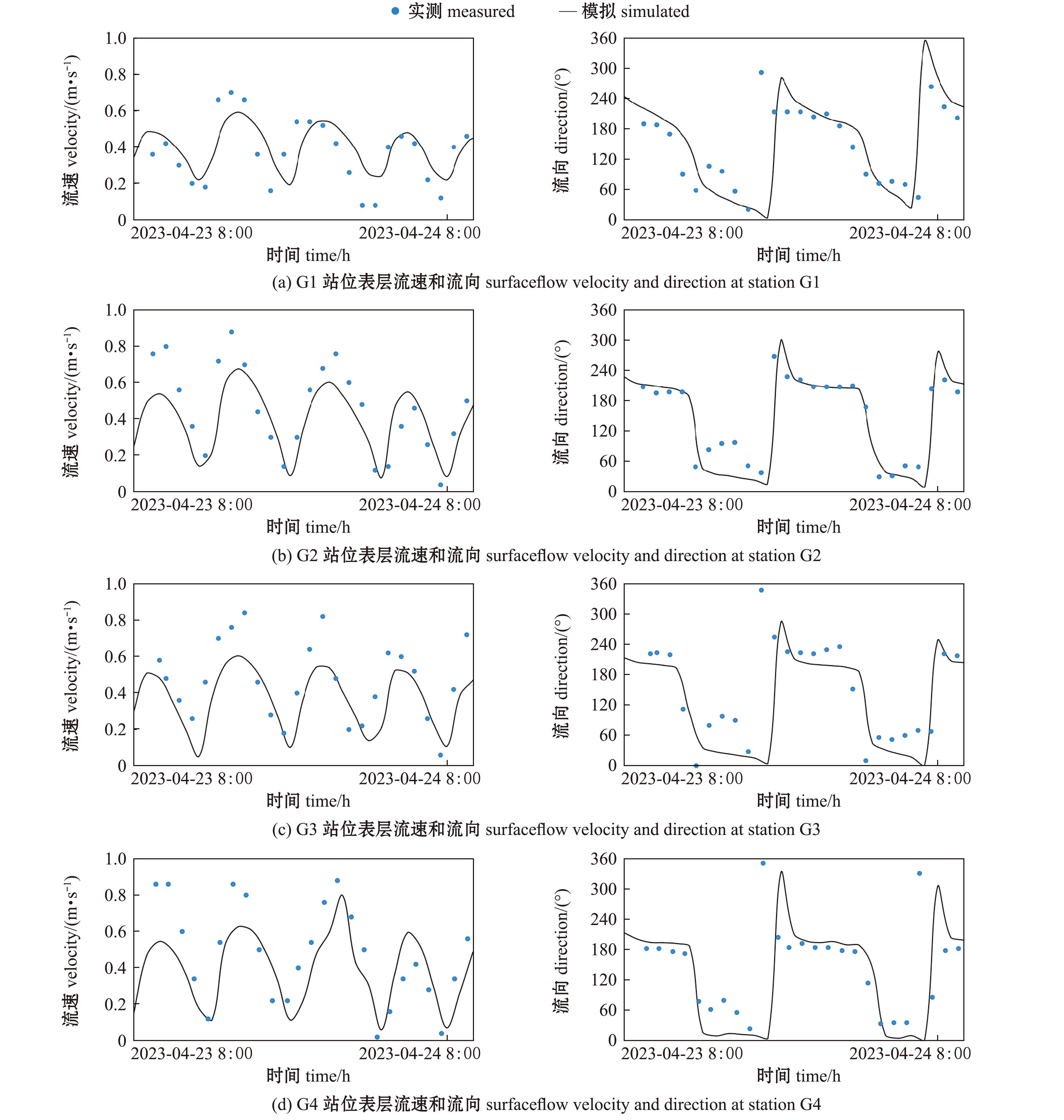

为了确保三维水动力模型的准确性,本研究使用鲅鱼圈和葫芦岛潮位站实测数据(2023年5月)、G1~G4潮流测站的潮流实测数据(2023年4月23日—4月24日)对模型模拟结果进行验证,各测站具体位置如图1B所示。图2展示了两个潮位测站的实测数据与模拟结果的对比,结果表明,这两个测站的潮汐均为不规则半日潮,鲅鱼圈和葫芦岛的水位模拟值与实测值的均方根误差(RMSE)分别为0.226 4、0.236 5 m,误差较小。图3重点展示了G1~G4 4个潮流监测站大潮期间的表层流速及流向的模拟结果与实测数据对比(因图幅限制,中层与底层数据未予图示)。数据显示,所有测站的模拟值与实测值基本一致,其中最大流速出现在G4测站表层落急时刻,达0.798 m/s,且垂向分布呈现表层>中层>底层的典型特征。水动力模型较好地复现了辽东湾北部海域的运动特征,能为后续的水动力及生态环境变化研究提供科学依据和数据支持。

图2 鲅鱼圈和葫芦岛站位潮位模拟值与实测值的对比

Fig.2 Comparison between the values simulated and values measured of the tidal level in Bayuquan and Huludaostations

图3 G1~G4站位潮流的模拟值与实测数据的对比

Fig.3 Comparison among simulated and measured values of the tidal current at stations G1-G4

2.2 温盐验证

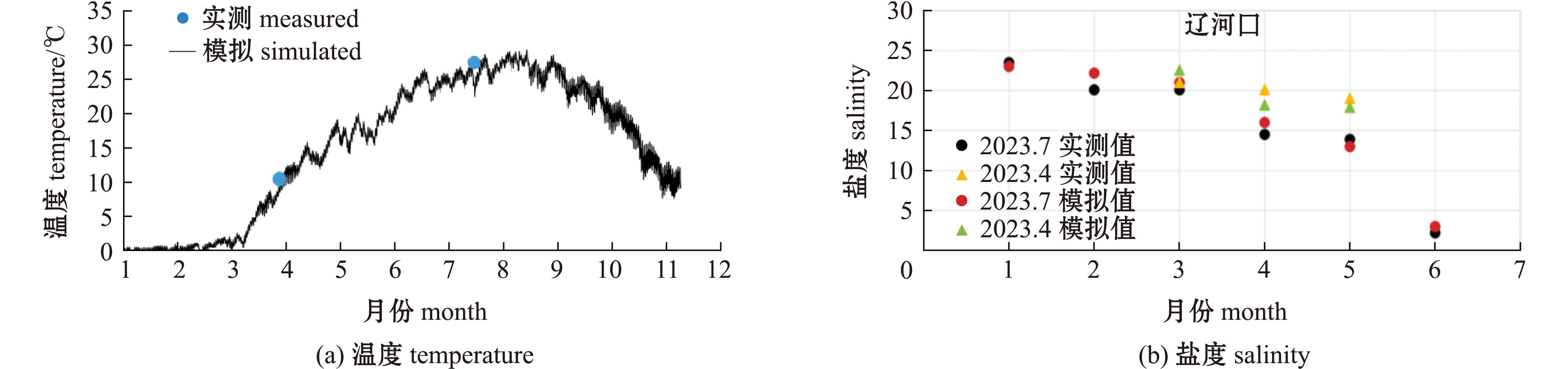

水温对水体密度、盐度扩散及生态模型中叶绿素a的生长、死亡速率和营养盐转化速率均有重要影响,因此,精确模拟研究海域的水温和盐度对生态要素的模拟至关重要。各温度和盐度观测站坐标具体位置在图1B中。图4给出了温度和盐度模拟值和实测值的对比,测站4的最高水温出现在8月下旬,模拟结果与实测值的均方根误差为0.954 ℃。盐度模拟值和实测值吻合良好,结果显示随着观测站逐渐接近河口区,盐度明显降低。

图4 各站位水温和盐度模拟值与实测数据的对比

Fig.4 Comparison between the values simulated and data measured for water temperature and salinity respectively

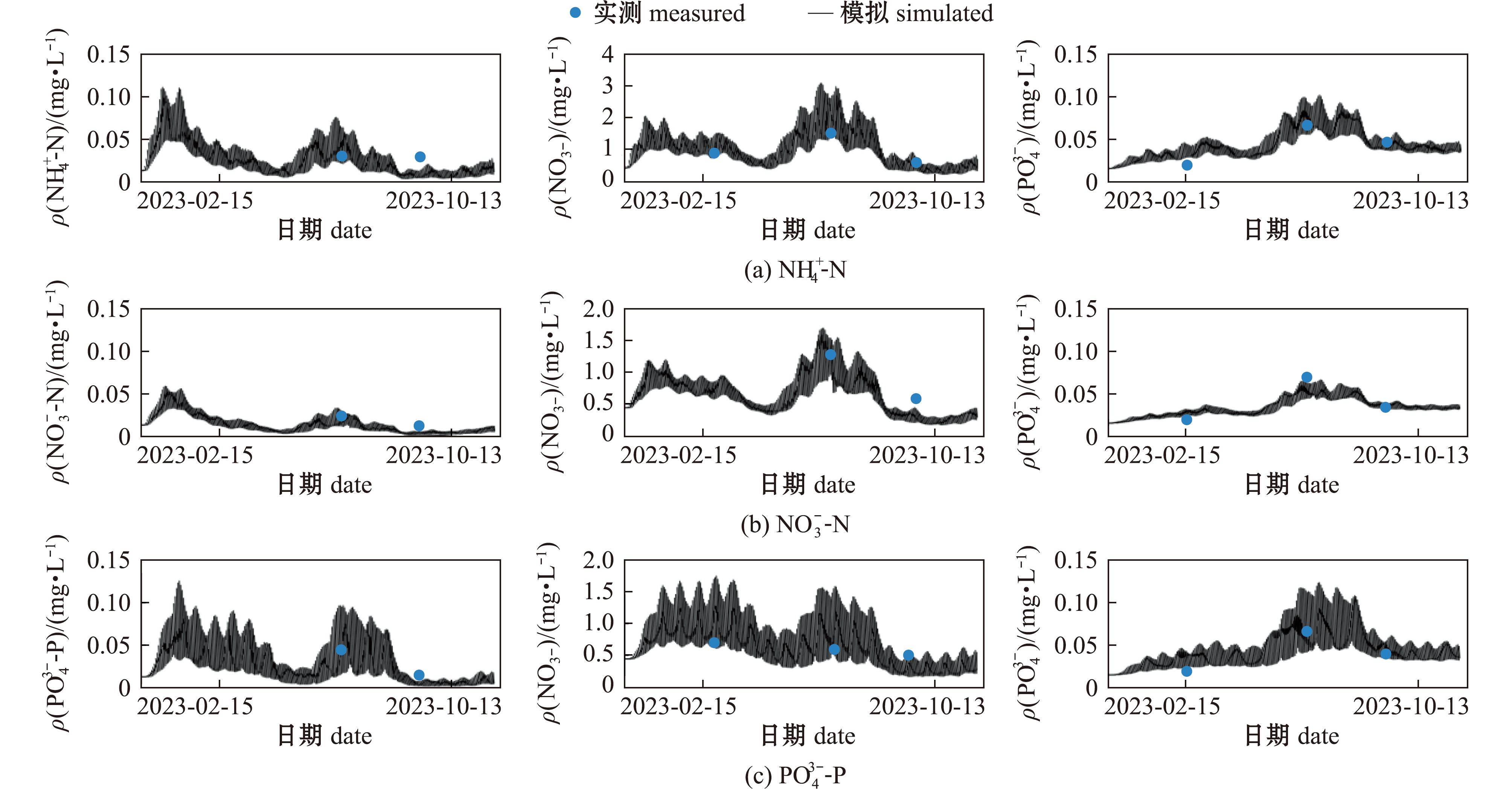

2.3 生态模型验证

根据水质实测数据(2023年4月、7月和9月)对模拟结果进行验证,主要包括氨氮、硝酸盐、活性磷酸盐等生态指标浓度,测点分布见图1B。由于篇幅原因仅提供3个点位的模拟对比结果,具体如图5所示,水质变量的模拟值和实测数据吻合较好。氨氮和硝酸盐均呈现出春季(3月—4月)和夏季(7月—8月)的双峰特征,由于陆源输入使硝酸盐的浓度水平总体高于氨氮,同时由于浮游植物的快速生长,以及陆源输入、春季水体的混合和垂直通量增加导致春季氨氮、硝酸盐浓度的增加。与氨氮和硝酸盐浓度的双峰特征不同,活性磷酸盐浓度在夏季达到峰值,之后逐渐下降。相比之下,活性磷酸盐在春季的浓度上升幅度较小,未形成明显峰值。表明其在夏季的外源输入与内源释放占主导地位,而春季受到较少的影响,未形成显著峰值。模型对辽东湾海域水质变化的模拟结果与实测数据趋势吻合,能够反映辽东湾海域水体时空变化特征,尤其在氨氮、硝酸盐和活性磷酸盐等重要水质指标的变化方面表现出较高的准确性。

图5 辽河口生态指标浓度模拟值与实测值的对比

Fig.5 Comparison between simulated and measured values of ecological indicators concentrations in Liao River Estuary

3 讨论

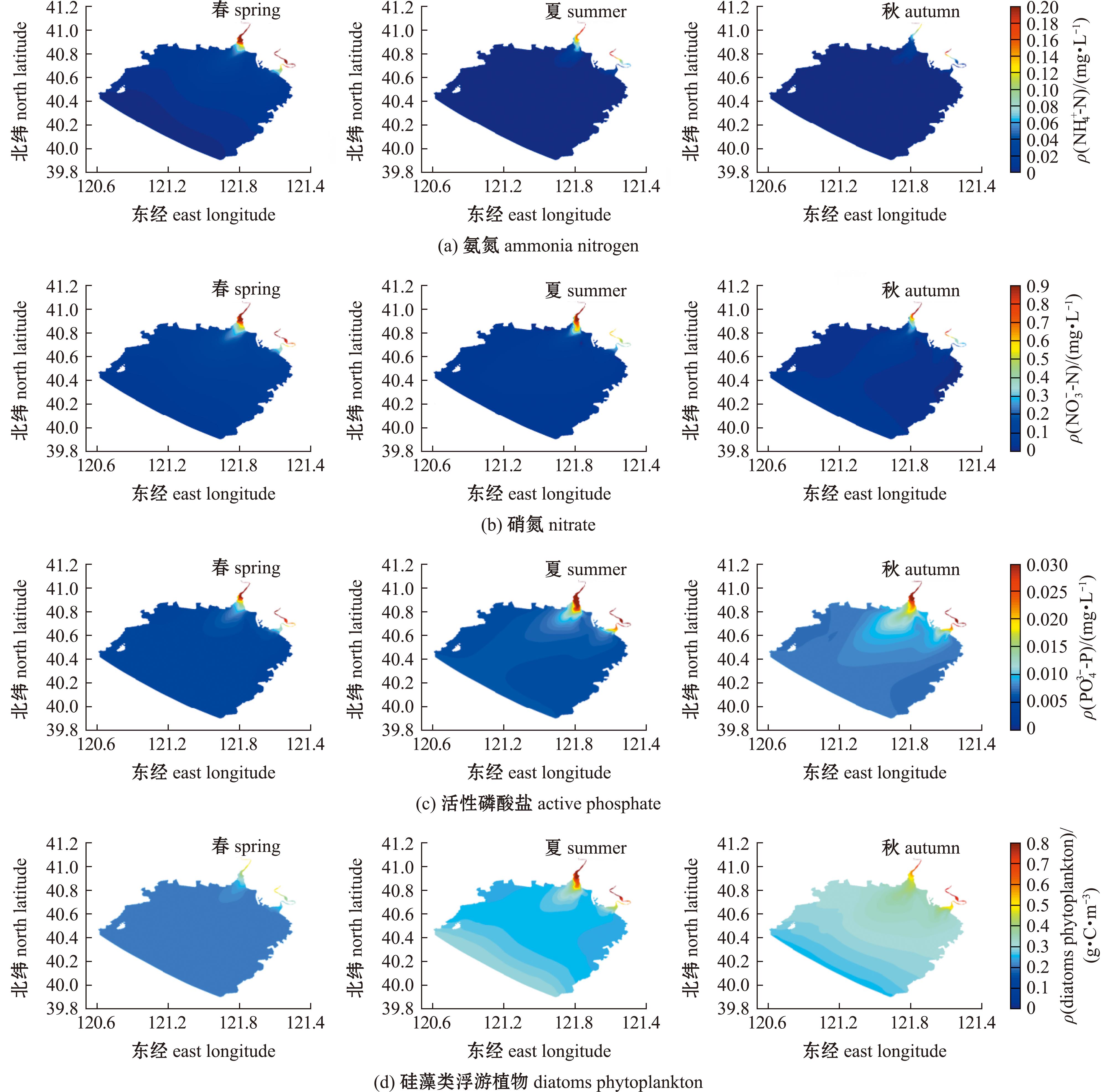

3.1 氮磷营养盐时空分布特征

图6为辽东湾北部海域3个季节(春、夏、秋)的氮磷营养盐及硅藻类浮游植物的空间分布情况。从季节变化来看,研究水域中氨氮、硝酸盐的平均含量春季>夏季>秋季(图6(a),(b)),主要原因是辽河和大辽河在冬季和春季入海污染物的持续输入,冰封致使水交换减弱,导致该海域无机氮累积。此外,春季浮游植物对氮磷营养盐消耗较少,导致2023年春季无机氮超标严重,夏季降雨和径流量达到高峰,无机氮输入增强,但因水温升高,湾顶处浮游植物大量繁殖(图6(d)),对氮元素的消耗显著,导致夏季无机氮浓度低于春季。而磷酸盐、硅藻类浮游植物含量呈现秋季>夏季>春季。同时辽东湾东北部海域水深较浅,垂直梯度上各组分营养盐变化较小。

图6 辽河口模拟的生态指标浓度场分布

Fig.6 The simulated concentrations fields of ecological indicators in Liao River Estuary

在2023年春夏秋3个季节,辽东湾海域的氨氮、硝酸盐浓度分布均呈现出湾顶较高、南部较低的特征,且分布总体上随着离岸距离的增大逐渐变小,活性磷酸盐呈现中部高、东部与西部低的分布特征,说明辽东湾海域的营养盐类大多来源于沿岸河流输入。氨氮、硝酸盐的高浓度范围主要集中在入海口区域,且春季农业活动增加,导致污染物输入浓度较高,浮游植物较少,对污染物的消耗较低,再加上存在潮汐和海水交换,更有利于氨氮和硝酸盐的扩散,所以春季的整体扩散范围更为明显。夏季入河口磷酸盐浓度较高,而秋季活性磷酸盐浓度(除入海口外),整体水平略高于春季和夏季,可见径流量的输入对磷酸盐浓度产生一定影响。秋季高浓度可能由于有机物的分解矿化、海底表层沉积物中的氮磷营养盐的向上输送,以及秋季浮游植物的大量繁殖(图6(d))产生较多浮游植物尸体不断分解等多种因素共同作用的结果,而非单一因素主导。

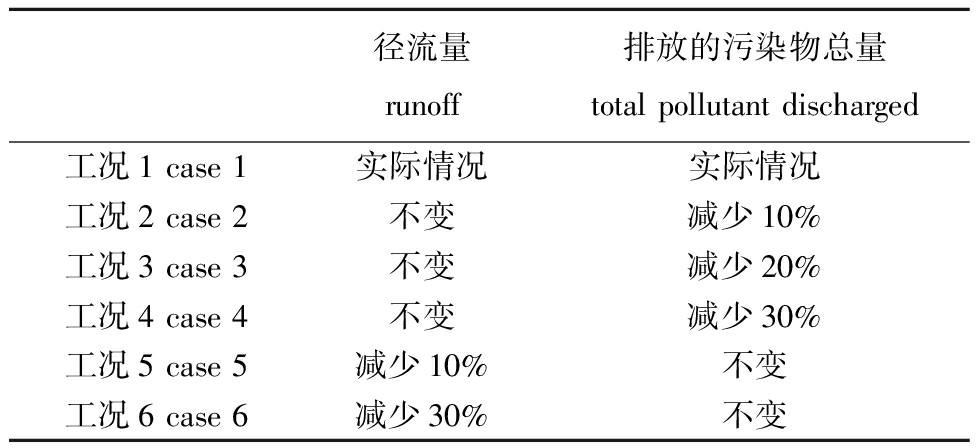

3.2 环境变化对氮磷浓度分布的影响

基于已验证水动力及生态模型的基础上,通过环境变化探讨研究海域无机磷和无机氮的动态响应情况。其中无机磷浓度以模型中的活性磷酸盐浓度计算,无机氮浓度以氨氮和硝酸盐两者浓度之和计算,评判标准参考《海水水质标准》(GB 3097—1997)。分别通过2023年实际、污染物削减(工况2、3)、改变径流量(工况4、5,污染物总量不变)设置了6种工况并进行数值分析,探究辽东湾北部海域营养盐变量对环境变化的动态响应(表1)。在研究中,选取辽河及大辽河沿岸的A、B、C,D 4个特征点位(图1(B))进行对比分析。

表1 不同方案列表

Tab.1 List of different options

径流量runoff排放的污染物总量total pollutant discharged工况1 case 1实际情况实际情况工况2 case 2不变减少10%工况3 case 3不变减少20%工况4 case 4不变减少30%工况5 case 5减少10%不变工况6 case 6减少30%不变

3.2.1 污染物荷载变化 在原实际情况下无机氮浓度呈现如下特征,C和A点靠近河口区,其浓度在春季(≥0.99 mg/L)、夏季(≥0.77 mg/L),均超Ⅳ类标准(>0.5 mg/L),秋季(≤0.47 mg/L)满足Ⅳ类标准;D点无机氮浓度在春季(0.54 mg/L)略超Ⅳ类,夏季(0.33 mg/L)为Ⅲ类,秋季为Ⅰ类;B点春夏季(≥0.77mg/L)不达标,秋季(0.30 mg/L)接近Ⅱ类。可见辽河口及大辽河口的无机氮浓度普遍超标,成为辽东湾北部近岸海域水质问题的主要集中区域,这一现象与杨爽等[18]和田思瑶等[19]基于辽东湾实际采样点数据的调查结果高度一致。

C和A点的无机磷浓度在春季接近Ⅱ类标准(≤0.03 mg/L),夏季(≥0.058 mg/L)不达标,污染程度显著加剧,秋季可以满足Ⅲ类标准(≤0.045 mg/L)。D与B点春季满足Ⅱ类标准,夏季和秋季无机磷浓度(≤0.043 mg/L)接近Ⅲ类标准。由此可见,在夏季和秋季,辽河口和大辽河口的无机磷污染最严重,尤其是在靠近入海口的监测点(C、A)。

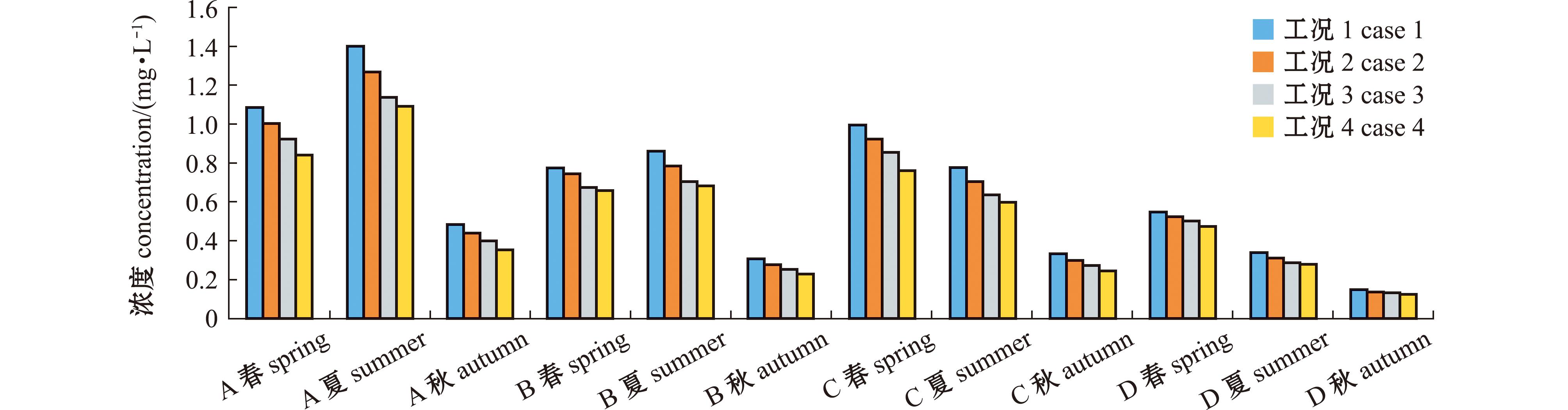

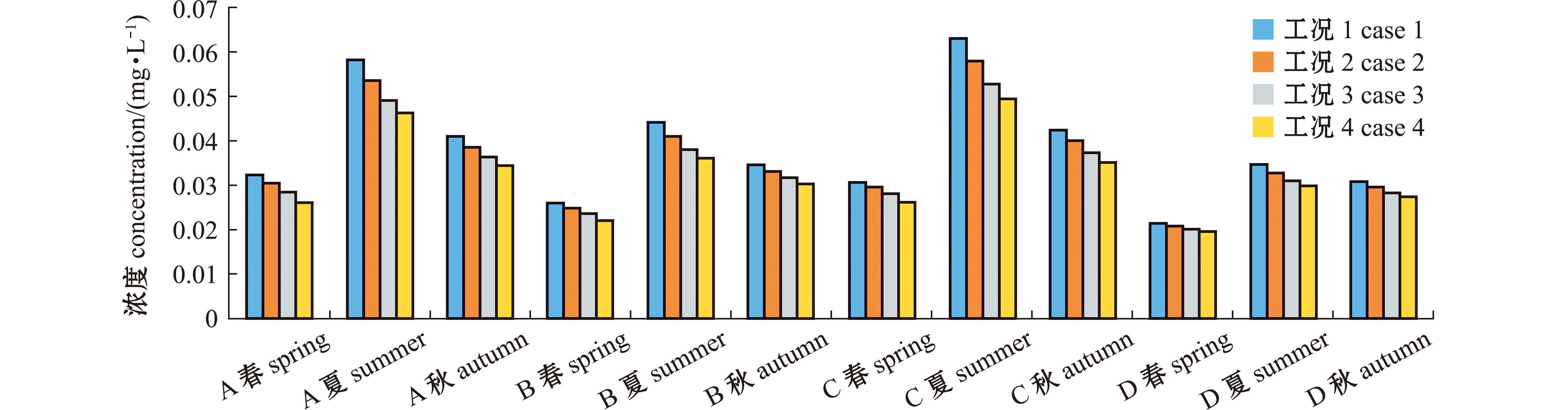

图7和图8给出了不同削减工况下的无机氮和无机磷浓度模拟结果,在工况2条件下(污染物10%削减),各点无机氮浓度在春季降低为4.21%~7.28%,在夏季降低为7.35%~9.62%,在秋季降低为6.91%~9.09%。污染物削减10%后,水质改善效果有限,除C、B两点秋季由Ⅲ类变为Ⅱ类水体外,大部分点位依旧维持在原有类别。在工况3中(污染物20%削减),无机氮浓度降低幅度在春季为8.75%~15.14%,在夏季降低为14.79%~18.93%,在秋季降低为14.00%~18.13%。4个点水质情况与工况2相比有了明显的改善。工况4条件下(污染物20%削减),无机氮浓度较工况3进一步下降(春季为14.00%~23.48%,夏季为16.87%~22.91%,秋季为19.37%~26.84%),4个点水质改善效果明显。

图7 不同条件下4个特征点的DIN浓度变化(春、夏、秋)

Fig.7 Variance of DIN concentrations at four stations under different conditions (spring,summer,autumn)

图8 不同条件下4个特征点的DIP浓度变化(春、夏、秋)

Fig.8 Variation of DIP concentrations at four stations under different conditions (spring,summer,autumn)

从图8可见,在削减10%和削减20%后,在夏季各点无机磷浓度降低为5.48%~8.03%和10.90%~16.00%,在削减30%后,夏季浓度降低幅度达到14.38%~21.46%,削减效果优于其他季节,可见无机磷削减效果夏季最为显著。污染物削减数值模拟结果表明:大多数监测点在削减污染后能够实现Ⅱ类及更优的水质标准,而近岸入海口的污染较为严重,尽管削减措施取得了一定成效,夏季的污染压力仍然较大。因此,未来的治理策略应结合污染源特性,优先关注入海口的夏季污染控制,并加强夏季入海流域的综合管理。

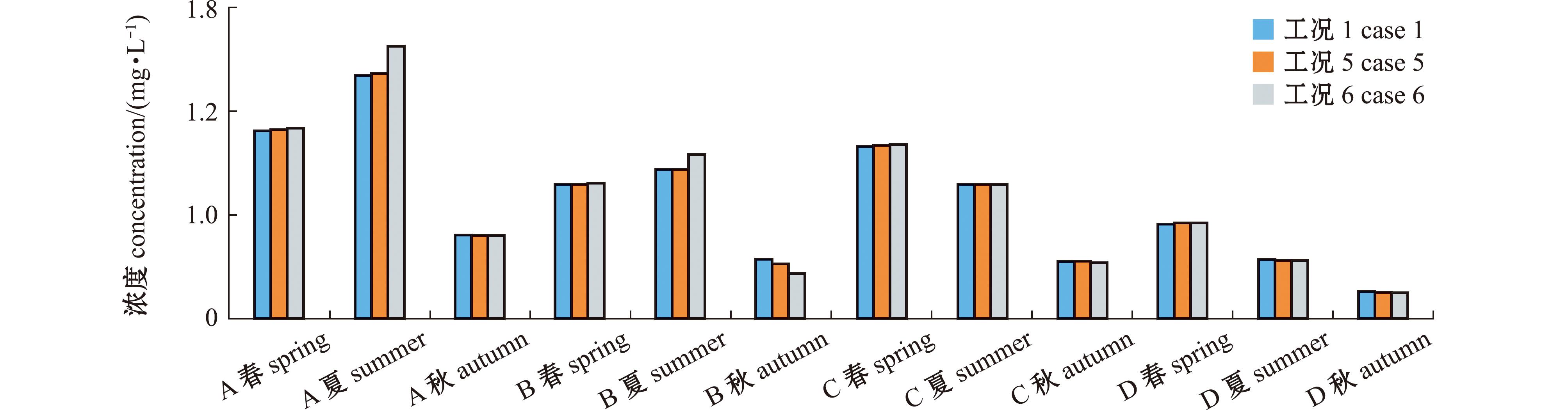

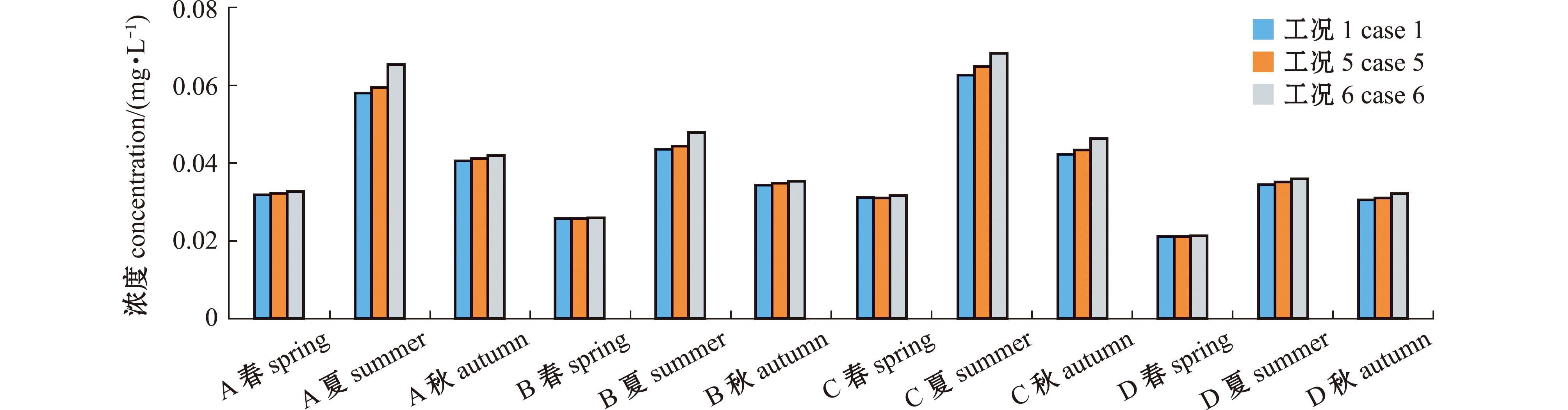

3.2.2 径流量变化 为探究降雨、流域水坝调控等引起的流量变化对水体中营养盐浓度的影响,设计了不同的流量情景,数值模拟结果如图9、图10所示。在工况5和工况6(径流量削减10%与30%)的情况下,辽东湾北部海域水体中夏季无机氮浓度(0.21~0.64%、10.47%~12.03%)的变化要大于春(0.41%~0.78%、1.02%~1.81%)秋(0.11%~1.24%、0.03%~0.35%)两季,无机磷浓度变化在夏季(1.80%~3.50%、4.70%~12.91%)略高于秋季(1.57%~2.86%、3.33%~9.90%),大于春季(0.36%~0.80%、1.09%~2.00%)。总体而言,在不同工况下无机氮和无机磷的浓度随径流量减小出现不同程度增加(图9和图10)。在营养盐入海通量保持不变的情况下,夏季河流丰水期的高径流量促进了污染物向外海的扩散迁移,流量的减少削弱了河流对无机氮、无机磷的输送和扩散,导致河口区域污染物滞留时间延长,从而增加了无机氮、无机磷在河口大量堆积的可能性,也就导致了夏季无机氮、无机磷的变化幅度显著高于其他两季,而秋季受温度等因素影响更显著,使无机磷浓度处于一个高浓度范围。由此可见,径流量的减少导致海域输送和扩散能力减弱,同时无机氮、无机磷浓度随入海流量减少呈现出不同的变化特征。

图9 不同径流条件下4个特征点的DIN浓度变化(春、夏、秋)

Fig.9 Variation of DIN concentration at four characteristic points under different runoff conditions (spring,summer,and autumn)

图10 不同径流条件下4个特征点的DIP浓度变化(春、夏、秋)

Fig.10 Variation of DIP concentration at four characteristic points under different runoff conditions (spring,summer,and autumn)

4 结论

本文成功构建了辽东湾北部海域三维水动力-水生态耦合模型,验证表明,模型能准确复现2023年春、夏、秋3个季节海域的水动力特征(潮位、流速和流向)及生态环境变化特征(水温、盐度、营养盐浓度),具体结论如下。

1)辽东湾北部海域的氮磷浓度存在明显的时空变化。季节变化上,水域中氨氮、硝酸盐的平均含量春季>夏季>秋季;磷酸盐、硅藻类浮游植物含量秋季>夏季>春季。空间变化上,氨氮和硝酸盐(春、夏)浓度由湾顶向南部递减,硅藻类浮游植物(夏)与活性磷酸盐浓度呈中部高(河口区)、东西部低的分布特征。

2)在不同的污染物削减工况下,当污染物削减10%~30%时,夏季无机氮、无机磷浓度降幅最大(分别达9.62%~26.84%和8.03%~21.46%),近河口区域改善显著,但夏季仍面临较大污染压力。至少20%的污染物削减方能使多数监测点达到Ⅱ类水质标准,因此可以通过提高雨季污水收集率,减少点源污染排放量,达到进一步改善辽东湾海水水质的要求。

3)在营养盐入海通量保持不变的情况下,径流量减少10%和30%将导致无机氮、磷浓度升高(夏季增幅最高,分别达12.03%和12.90%),表明高径流量促进污染物向海输送,而流量降低加剧河口污染物滞留。

[1] 吴光红,邱梦璇,李建玲,等.辽东湾入海河流水质时空变化与污染物来源分析[J].海洋学报,2023,45(9):177-188. WU G H,QIU M X,LI J L,et al.Spatial-temporal variation of water quality and pollutant source analysis in rivers along Liaodong Bay[J].Haiyang Xuebao,2023,45(9):177-188.(in Chinese)

[2] GARC A A,JUANES J A,C

A A,JUANES J A,C SAR

SAR  ,et al.Assesment of the response of a shallow macrotidal estuary to changes in hydrological and wastewater inputs through numerical modelling[J].Ecological Modelling,2010,221(8):1194-1208.

,et al.Assesment of the response of a shallow macrotidal estuary to changes in hydrological and wastewater inputs through numerical modelling[J].Ecological Modelling,2010,221(8):1194-1208.

[3] LIU Q Q,CHAI F,DUGDALE R,et al.San Francisco Bay nutrients and plankton dynamics as simulated by a coupled hydrodynamic-ecosystem model[J].Continental Shelf Research,2018,161:29-48.

[4] 万由鹏,毛献忠.深圳湾TIN和![]() 数值模拟及减排效果分析[J].环境科学,2011,32(2):384-391. WAN Y P,MAO X Z.Simulation and evaluation on TIN and

数值模拟及减排效果分析[J].环境科学,2011,32(2):384-391. WAN Y P,MAO X Z.Simulation and evaluation on TIN and ![]() in deep bay,China[J].Environmental Science,2011,32(2):384-391.(in Chinese)

in deep bay,China[J].Environmental Science,2011,32(2):384-391.(in Chinese)

[5] 杨德周,尹宝树,俞志明,等.长江口叶绿素分布特征和营养盐来源数值模拟研究[J].海洋学报,2009,31(1):10-19. YANG D Z,YIN B S,YU Z M,et al.Study on the character of distribution of chlorophyll-a off the Changjiang River and its sources of nutrients[J].Acta Oceanologica Sinica,2009,31(1):10-19.(in Chinese)

[6] 王彪,卢士强,陈义中.长江口多藻类生态动力学模型研究[J].环境生态学,2019(2):12-16. WANG B,LU S Q,CHEN Y Z.An ecodynamic model study considering multi-species algae in the Changjiang Estuary[J].Environmental Ecology,2019(2):12-16.(in Chinese)

[7] 施沈阳,葛建忠,陈建忠,等.基于FVCOM的物理—生物地球化学耦合模型构建与应用[J].华东师范大学学报(自然科学版),2020(3):55-67. SHI S Y,GE J Z,CHEN J Z,et al.The development and application of a physical-biogeochemical coupling model based on FVCOM[J].Journal of East China Normal University (Natural Science Edition),2020(3):55-67.(in Chinese)

[8] 王逸飞,王艳红,杨啸宇,等.水系连通工程对近海潮汐水域水动力的影响[J].人民珠江,2025,46(1):78-87. WANG Y F,WANG Y H,YANG X Y,et al.Influence of water system connection project on hydrodynamic forces in offshore tidal waters[J].Pearl River,2025,46(1):78-87.(in Chinese)

[9] 李卫卫,孙昭晨,梁书秀.辽河口区径流对污染物漂移扩散的影响[J].海洋环境科学,2019,38(2):294-302. LI W W,SUN Z C,LIANG S X.Effects of the Liao river discharge on the dispersion of pollutants[J].Marine Environmental Science,2019,38(2):294-302.(in Chinese)

[10] 李东辉,晁雷,赵丰泽,等.潮汐驱动下的辽东湾水动力及入海污染物输移特征[J].海洋科学进展,2022,40(3):423-434. LI D H,CHAO L,ZHAO F Z,et al.Characteristics of hydrodynamics and pollutant transport into the sea in the Liaodong Bay[J].Advances in Marine Science,2022,40(3):423-434.(in Chinese)

[11] 赵梓宇,朱晓森,王卓,等.辽东湾叶绿素a与营养盐分布特征的数值模拟[J].大连海洋大学学报,2024,39(1):134-143. ZHAO Z Y,ZHU X S,WANG Z,et al.Numerical simulation of concentration distribution characteristics of ecological indicators in Liaodong Bay based on Delft3D model[J].Journal of Dalian Ocean University,2024,39(1):134-143.(in Chinese)

[12] 秦延文,郑丙辉,张雷,等.2004—2008年辽东湾水质污染特征分析[J].环境科学研究,2010,23(8):987-992. QIN Y W,ZHENG B H,ZHANG L,et al.Pollution characteristics analysis of water quality in Liaodong Bay from 2004 to 2008[J].Research of Environmental Sciences,2010,23(8):987-992.(in Chinese)

[13] LIU L Y,YUAN D K,LI X,et al.Influence of reclamation on the water exchange in Bohai Bay using trajectory clustering[J].Stochastic Environmental Research and Risk Assessment,2023,37(9):3571-3583.

[14] HYDRAULICS D.Delft3D-D-Water quality user manual[M].Delft,the Netherlands,2022.

[15] 孟庆辉,王林,陈艳拢,等.2002—2021年渤海叶绿素a浓度变化及环境响应分析[J].中国环境监测,2022,38(6):228-236. MENG Q H,WANG L,CHEN Y L,et al.Change of chlorophyll a concentration and its environmental response in the Bohai Sea from 2002 to 2021[J].Environmental Monitoring in China,2022,38(6):228-236.(in Chinese)

[16] 刘千,孙群.渤海中部溶解氧浓度年际变化特征分析[J].天津科技大学学报,2022,37(5):15-23. LIU Q,SUN Q.Interannualvariations of dissolved oxygen concentration in the central Bohai Sea[J].Journal of Tianjin University of Science &Technology,2022,37(5):15-23.(in Chinese)

[17] 陆仁强,何璐珂.基于Delft3D模型的近海水环境质量数值模拟研究[J].海洋环境科学,2012,31(6):877-880. LU R Q,HE L K.Study on numerical simulation of environmental quality in coastal water based on Delft3D model[J].Marine Environmental Science,2012,31(6):877-880.(in Chinese)

[18] 杨爽,王昆,宋伦,等.辽东湾海域典型营养盐指标分布规律的统计与评价[J].河北渔业,2014(6):14-18. YANG S,WANG K,SONG L,et al.Statistical analysis and evaluation of nutrient distribution in Liaodong Bay[J].Hebei Fisheries,2014(6):14-18.(in Chinese)

[19] 田思瑶,于晓彩,塔荣凤,等.辽东湾中部近岸海域COD、石油类、叶绿素分布特征及富营养化状态评价[J].大连海洋大学学报,2019,34(5):739-745. TIAN S Y,YU X C,TA R F,et al.Distribution characteristics of COD,petroleum,chlorophyll a and evaluation of eutrophication status in the coastal waters in central Liaodong Bay[J].Journal of Dalian Ocean University,2019,34(5):739-745.(in Chinese)