瓦氏雅罗鱼Leuciscus waleckii别名东北雅罗鱼、沙包、华子鱼等,是一种喜凉耐寒、适应盐碱化水域的中小型鱼类[1],隶属于鲤形目Cypriniformes鲤科Cyprinidae雅罗鱼亚科Leuciscinae雅罗鱼属Leuciscus[2],广泛分布于中国东北及内蒙古等地区[3]。瓦氏雅罗鱼肉质鲜美,适应能力较强,颇受当地人们的喜爱,已成为主要捕捞对象之一[4]。

汤旺河是松花江下游的一条主要支流,发源于小兴安岭中北部,全长为509 km,水域面积约为 21 000 km2[5],作为本河段生态系统食物网中关键的一环[6],瓦氏雅罗鱼是其中主要的经济鱼类之一。目前,关于瓦氏雅罗鱼的研究主要集中在生物学基础[7]、遗传育种[8]、分子生物学[9-10]及其耐受性[11-12]等方面,而关于瓦氏雅罗鱼资源数量评估的相关报道尚不多见[13]。本研究中,基于汤旺河下游瓦氏雅罗鱼的生物学调查资料,通过瓦氏雅罗鱼生长特征分析来评估其资源数量,旨在为瓦氏雅罗鱼的资源恢复及其生态系统的健康稳定治理提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 材料

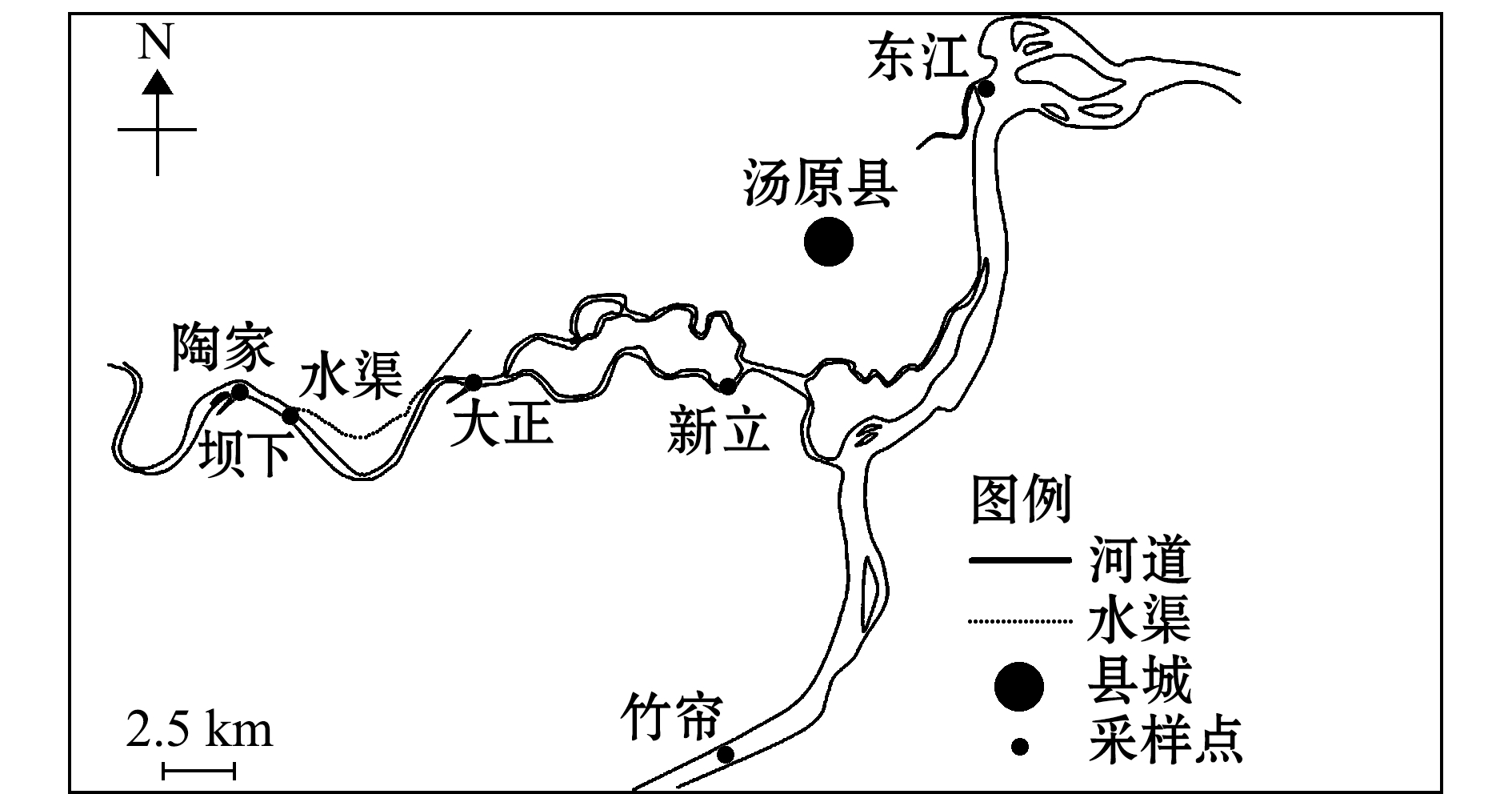

瓦氏雅罗鱼数据来自2017—2018年汤旺河下游汤原段及浩良河等水域现场生物学调查数据和社会调研资料(图1),共采集到样本250尾。生物学调查采集网具为3层流刺网和定置刺网,网目尺寸为2、4、6 cm。现场测定体长、体质量数据。

1.2 方法

1.2.1 基本生长特征参数的估算 体长-体质量关系通过幂函数进行拟合[14],其表达式为

W=aLb。

其中:W为体质量(g);L为体长(mm);a、b为参数。

利用Von Bertalanffy生长方程模拟瓦氏雅罗鱼生长特征,通过联合国粮农组织(FAO)开发的FISATⅡ软件的体长股分析法ELEFAN I(Electronic Length Frequency AnalysisI)估算[2]生长系数(k)及渐进体长(L∞);同时利用体长-体质量关系式求出瓦氏雅罗鱼的渐进体质量(W∞);根据Pauly经验公式[14] 推算瓦氏雅罗鱼的理论初始年龄(t0),即

图1 试验采样区域

Fig.1 Sampling area in the experiment

ln(-t0)=-0.3922-0.2752 lnL∞-1.038 lnk。

1.2.2 瞬时死亡率估算

(1)总瞬时死亡率(Z)。采用体长变换渔获曲线法估算:

Z=ln(Ntn/Δtn)=a+btn。

其中:Ntn为各体长组的渔获数量占总采集数量的百分比(%);Δtn为相应体长组从下限到上限所需要的时间(a)。

(2)自然瞬时死亡率(M)。用以下公式分别进行估算并取平均值确定:采用詹秉义[15](1995)提出的公式M=-0.0021+2.5912/tλ,式中tλ为渔获物中最高年龄(a);采用Pauly[16]的经验公式lnM=-0.0066-0.279 lnL∞+0.6543 lnk+0.463 lnk+0.4634 lnT,式中T为研究对象栖息水域的年均表层温度(℃)。

(3)捕捞瞬时死亡率(F)和开发率(E)。计算公式为

F=Z-M, E=F/Z。

1.2.3 资源量估算 汤旺河下游水域瓦氏雅罗鱼资源量通过瓦氏雅罗鱼的体长分布数据,运用体长股分析法估算,其计算公式[17]为

Nt=Ct(M+Ft)/Ft,

Ci=Ni+Δt(Fi/(M+Fi)·(e(M+Fi)Δti-1),

Δti=ti+1-ti,

ti=t0-(1/k)·ln[1-(Li/L∞)],

Ni=Ni+Δt·eM+Fi。

其中:Nt为瓦氏雅罗鱼处于最大体长时的群体数量(ind.);Ct为瓦氏雅罗鱼处于最大体长时的渔获量(t);Ft为瓦氏雅罗鱼处于最大体长时的捕捞瞬时死亡率;Ni、Ni+Δt分别为瓦氏雅罗鱼处于第i龄及第i+Δt龄时的资源数量(t);Ci为瓦氏雅罗鱼第i龄时的渔获量(t);Fi为瓦氏雅罗鱼i龄时的捕捞瞬时死亡率[18]。

基于Beverton-Holt动态综合模型,采用Gayanilo等[19]将此模型改进后的公式来分析相对单位补充量渔获量(Y′/R)和相对单位补充量生物量(B′/R),计算公式为

B′/R=(Y′/R)/F,

U=1-Lc/L∞,

m=k/Z。

其中:Lc为瓦氏雅罗鱼的开捕体长(mm);L∞为渐近体长(mm);E为开发率;M为自然瞬时死亡率;k为生长系数;Z为总瞬时死亡率。

2 结果与分析

2.1 基本生物学特征分析

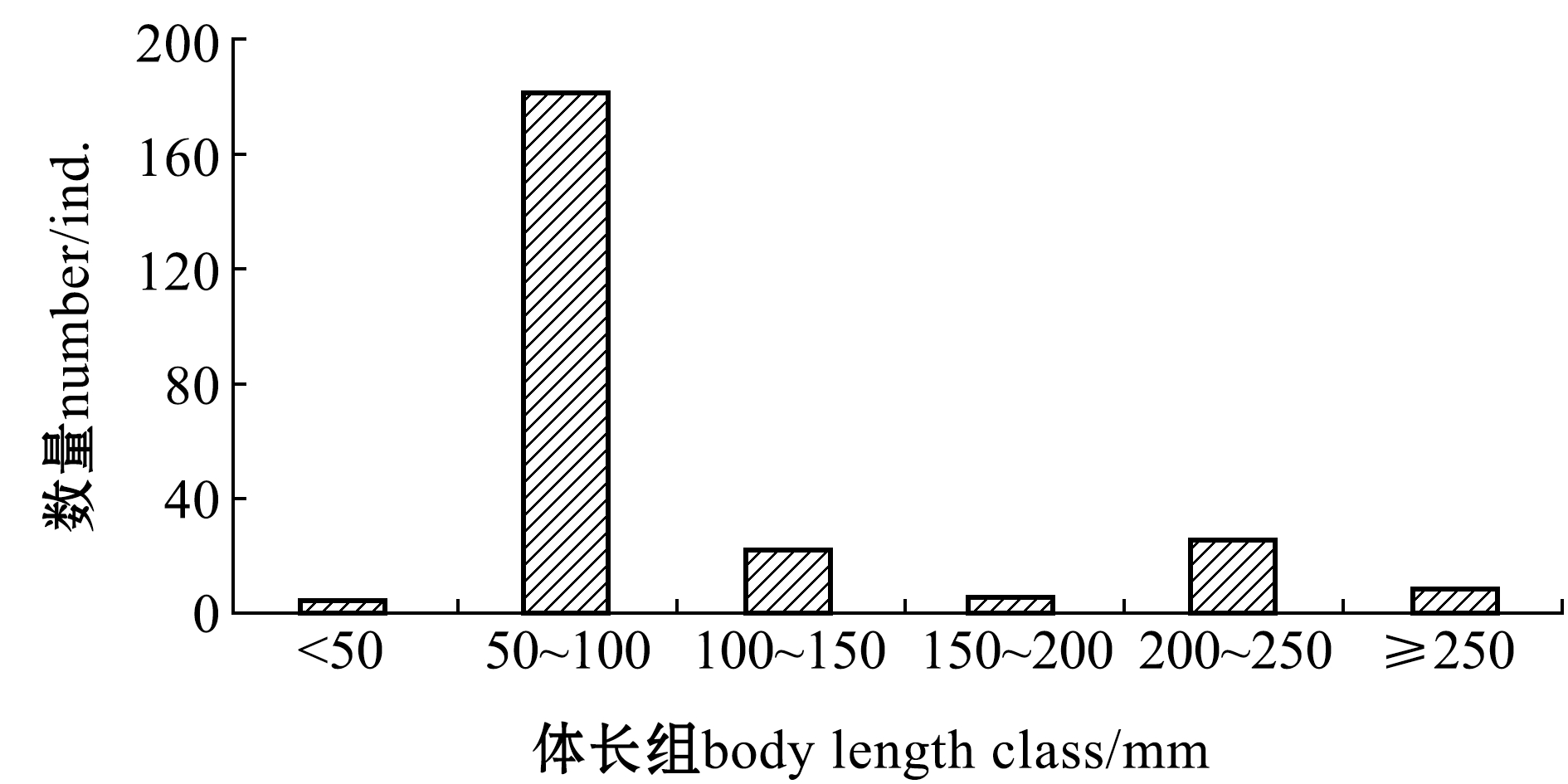

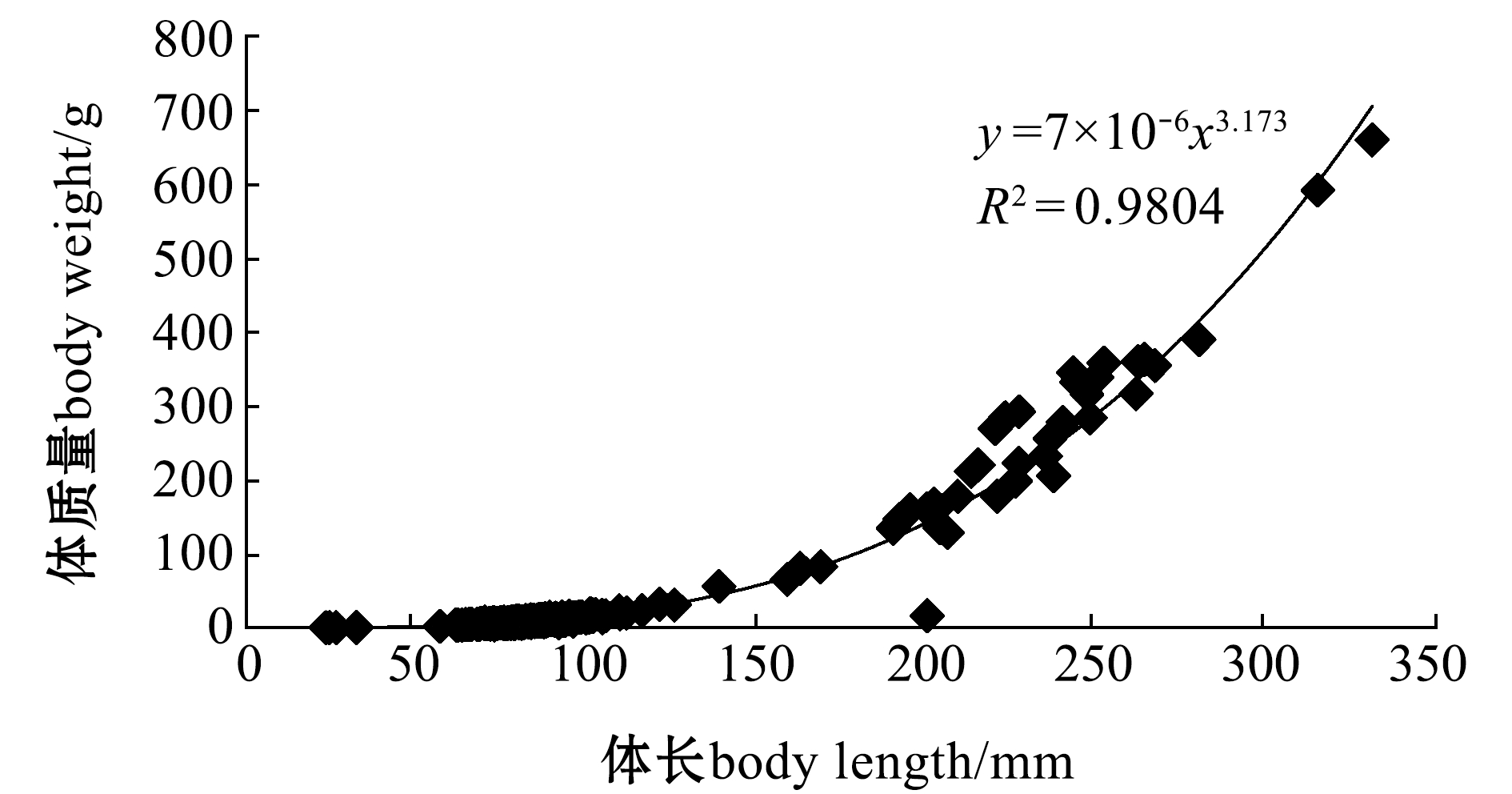

根据汤旺河下游瓦氏雅罗鱼现场调查数据资料(图2),瓦氏雅罗鱼的体长范围为23~331 mm,体质量范围为0.14~659.9 g,平均体长、体质量分别为107.57 mm和48.25 g。瓦氏雅罗鱼体长组成主要集中于50~100 mm,约占总数量的72.8%(图3);体质量组成主要集中于5~75 g,约占总质量的77.2%(图4);体长-体质量关系式为Wt= 7×10-6Lt3.173(R2=0.9804,n=250)(图5)。

图2 瓦氏雅罗鱼的体长分布

Fig.2 Composition of body length of Amur ide Leuciscus walecki

图3 瓦氏雅罗鱼体长组成

Fig.3 Body length composition of Amur ide Leuciscus walecki

图4 瓦氏雅罗鱼体质量组成

Fig.4 Body weight composition of Amur ide Leuciscus walecki

图5 瓦氏雅罗鱼体质量与体长的关系

Fig.5 Relation ship between body ship weight and body length of Amur ide Leuciscus walecki

2.2 生长参数估算

2.2.1 瓦氏雅罗鱼生长方程 根据2017—2018年调查的瓦氏雅罗鱼生物学基本数据,其体长数据可利用间隔区间为10 mm分别统计,从而得到其体长频率数据,求得的Von Bertalanffy生长参数最大渐近体长L∞=351.75 mm,年生长曲率k=0.26,其理论初始年龄t0=-0.5448 a。同时利用体长-体质量关系式可以求出其最大渐进体质量为

W∞![]()

=840.04 (g)。

瓦氏雅罗鱼的体长、体质量生长方程分别为

Lt=351.75×(1-e-0.26(t+0.5448)),

Wt=840.04×(1-et+0.5448)3.173。

2.2.2 体长及体质量瞬时生长速度方程 根据瓦氏雅罗鱼的体长及体质量生长方程,对时间t进行求导,即可求得瓦氏雅罗鱼的体长、体质量瞬时生长速度方程。

体长、体质量瞬时生长速度方程为

[1-e-0.26(t+0.5448)]2。

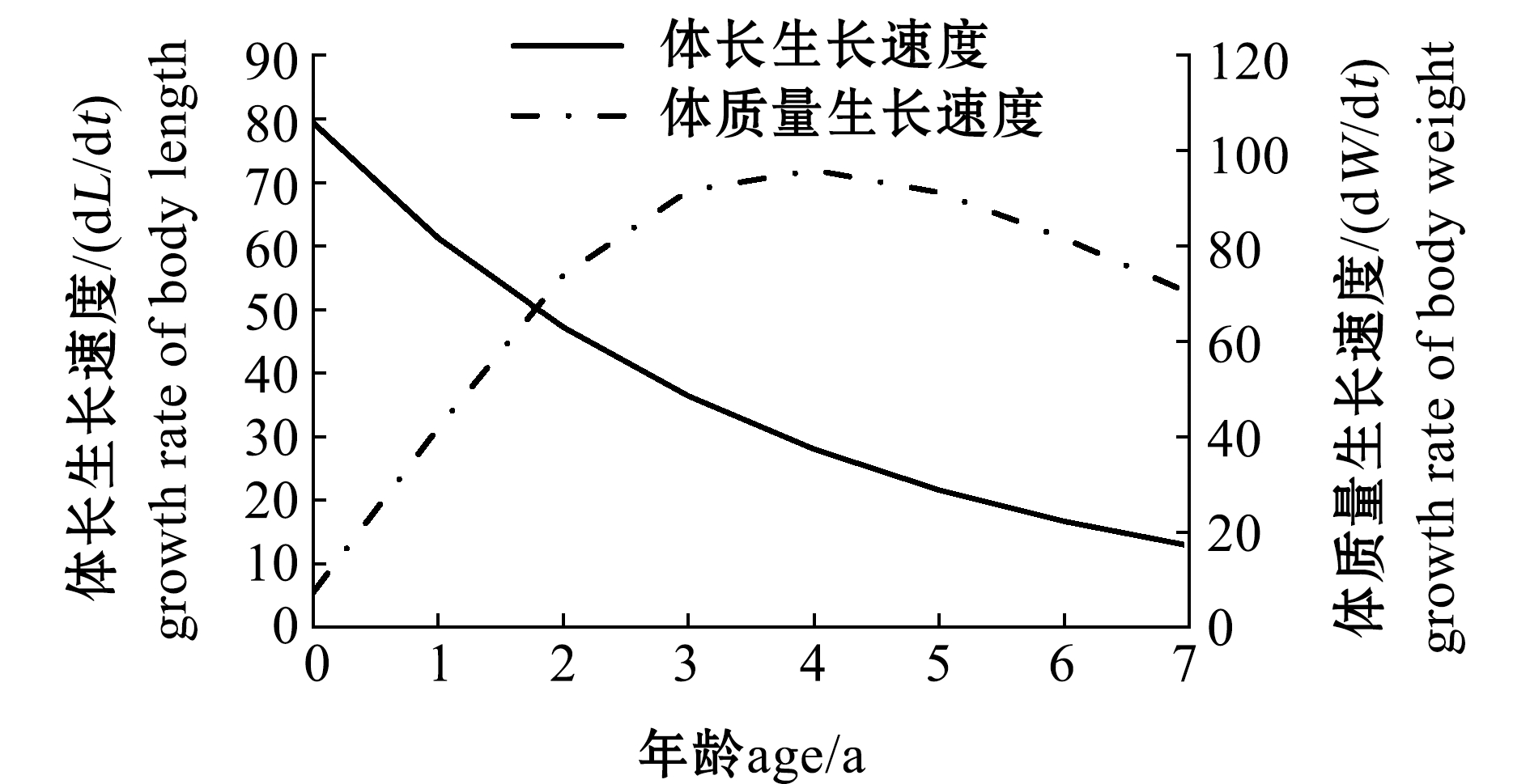

结合其体长、体质量的瞬时生长速度与年龄曲线(图6)可知,随着瓦氏雅罗鱼的年龄增大,其体长瞬时生长速度在逐步减小,而体质量瞬时生长速度则会经过一个先增大而后减小的过程,其体质量的速度由快变为慢的节点,即为瓦氏雅罗鱼体质量生长的拐点年龄t拐点。即当 d2Wt/dt2=0时,t拐点=3.896 a,并根据上述体长、体质量的生长方程,即可求得瓦氏雅罗鱼体质量生长拐点年龄时的体长及体质量分别为240.89 mm和252.71 g。

图6 体长及体质量的生长速度变化曲线

Fig.6 Curve of growth rate of body length and body weight

2.3 自然瞬时死亡率、捕捞瞬时死亡率与总瞬时死亡率

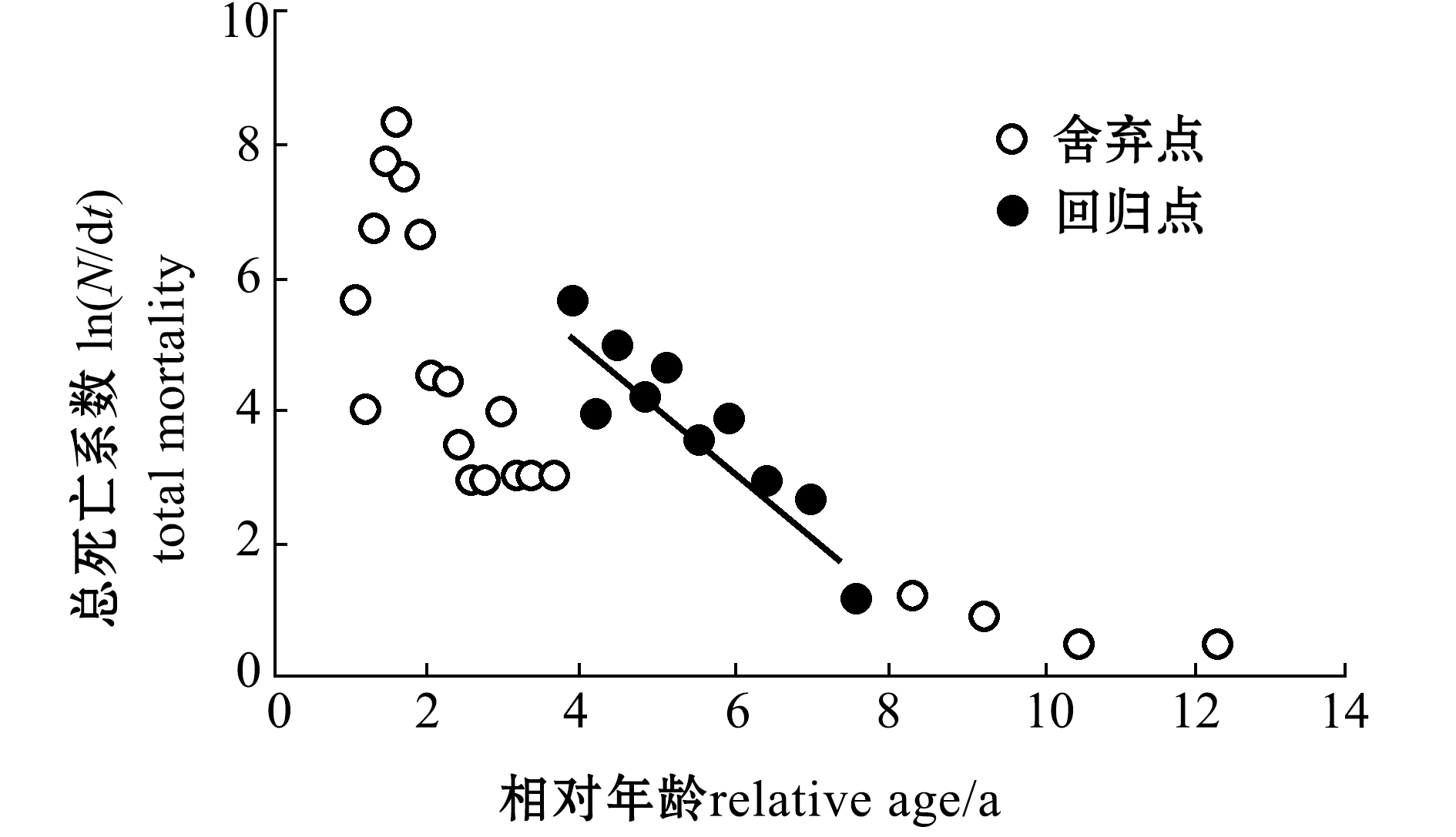

利用其体长频率数据的分布拟合出变换渔获曲线(图7),得到直线方程ln(N/Δt)=-0.945t+6.966,相关系数r=-0.9118,斜率为-0.945,故年总瞬时死亡率Z的估计量为0.945;根据Pauly[16]经验公式可求得瓦氏雅罗鱼年自然瞬时死亡率M,而本研究中T取12 ℃,故求得M≈0.455;根据詹秉义[15]公式M=-0.0021+2.5912/tλ,本研究中样品所检测到的最大年龄为6 a,得出年自然瞬时死亡率为0.430,取两个值的平均值约为0.443。则年捕捞瞬时死亡率F=Z-M=0.502,进而根据E=F/Z×100%可得出开发率, 开发率指捕捞死亡占总死亡的比例,常被用来指示渔业资源的开发状态[20],因此,该水域瓦氏雅罗鱼的年开发率E≈53.1%。

2.4 临界年龄

临界年龄是指在捕捞力度为0的前提下,当个体的瞬时自然死亡率与其体质量的相对生长速度相同时,或当一个世代的渔业生物群体的生物量达到最大,而此时的年龄即为瓦氏雅罗鱼的临界年龄[20-21]。因此,根据dWt/(Wt×dt)=M,即

图7 根据变换体长渔获曲线估计瓦氏雅罗鱼总瞬时死亡率(Z)

Fig.7 Estimation of total instantaneous morality for Amur ide Leuciscus waleckii based on body length-converted catch curve

以及上述求得的瓦氏雅罗鱼的体质量生长方程与自然瞬时死亡率M值,即可得瓦氏雅罗鱼的临界年龄为3.361 a,进而可得到临界年龄时的体长为224.34 mm,体质量为201.61 g。

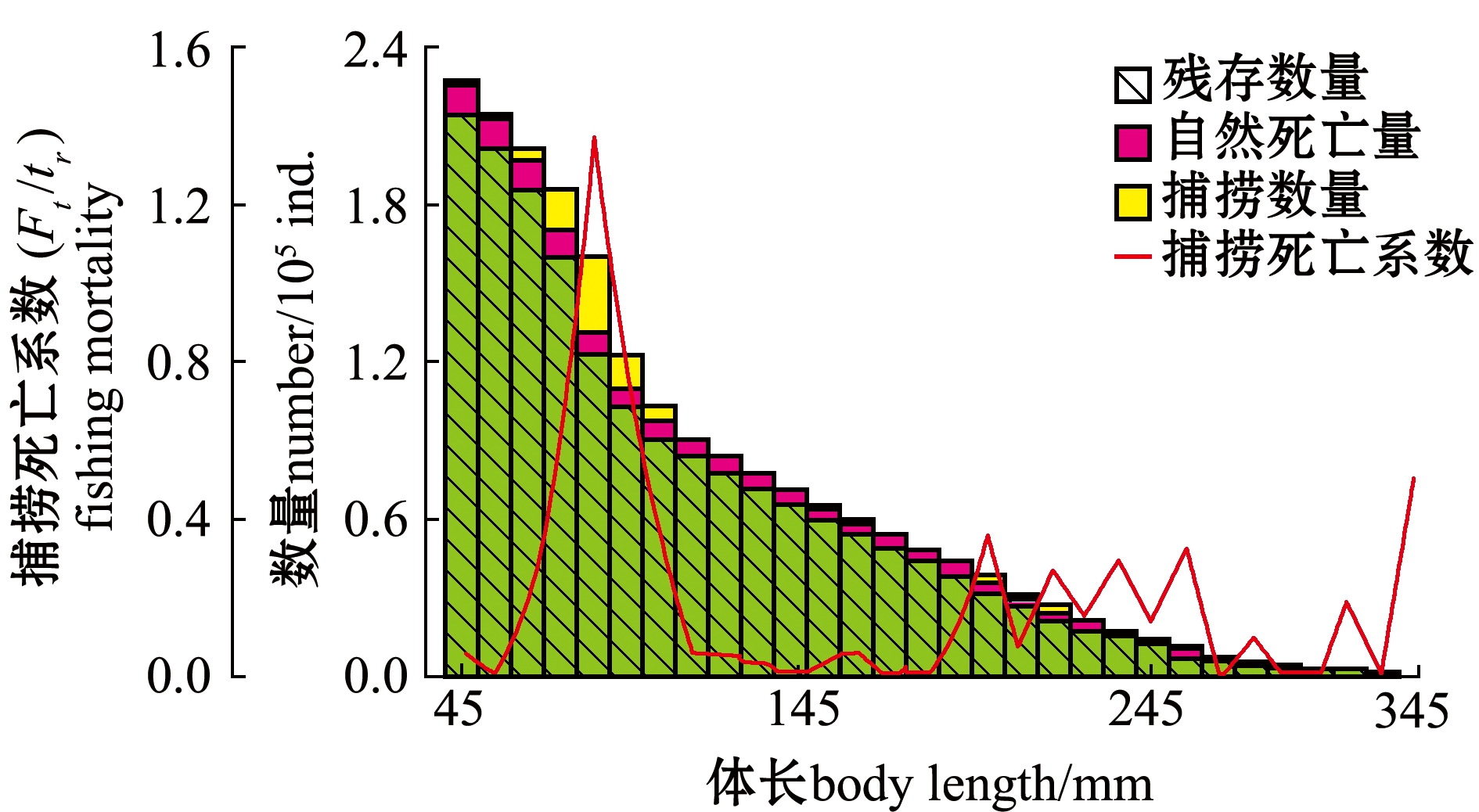

2.5 资源数量估算

通过渔业捕捞抽样调查方式,2017—2018年该水域瓦氏雅罗鱼年平均捕捞产量为4 t,采样量是瓦氏雅罗鱼年捕捞产量的1/330,同时,设定瓦氏雅罗鱼的年最大体长捕捞瞬时死亡率Ft为0.503,故可推算出该水域瓦氏雅罗鱼的资源数量为199.27万尾(图8),资源生物量为258.27 t。

图8 汤旺河下游瓦氏雅罗鱼资源量估算

Fig.8 Estimation of population number of Amur ide walecki in downstream of the Tangwang River

2.6 资源量变动分析

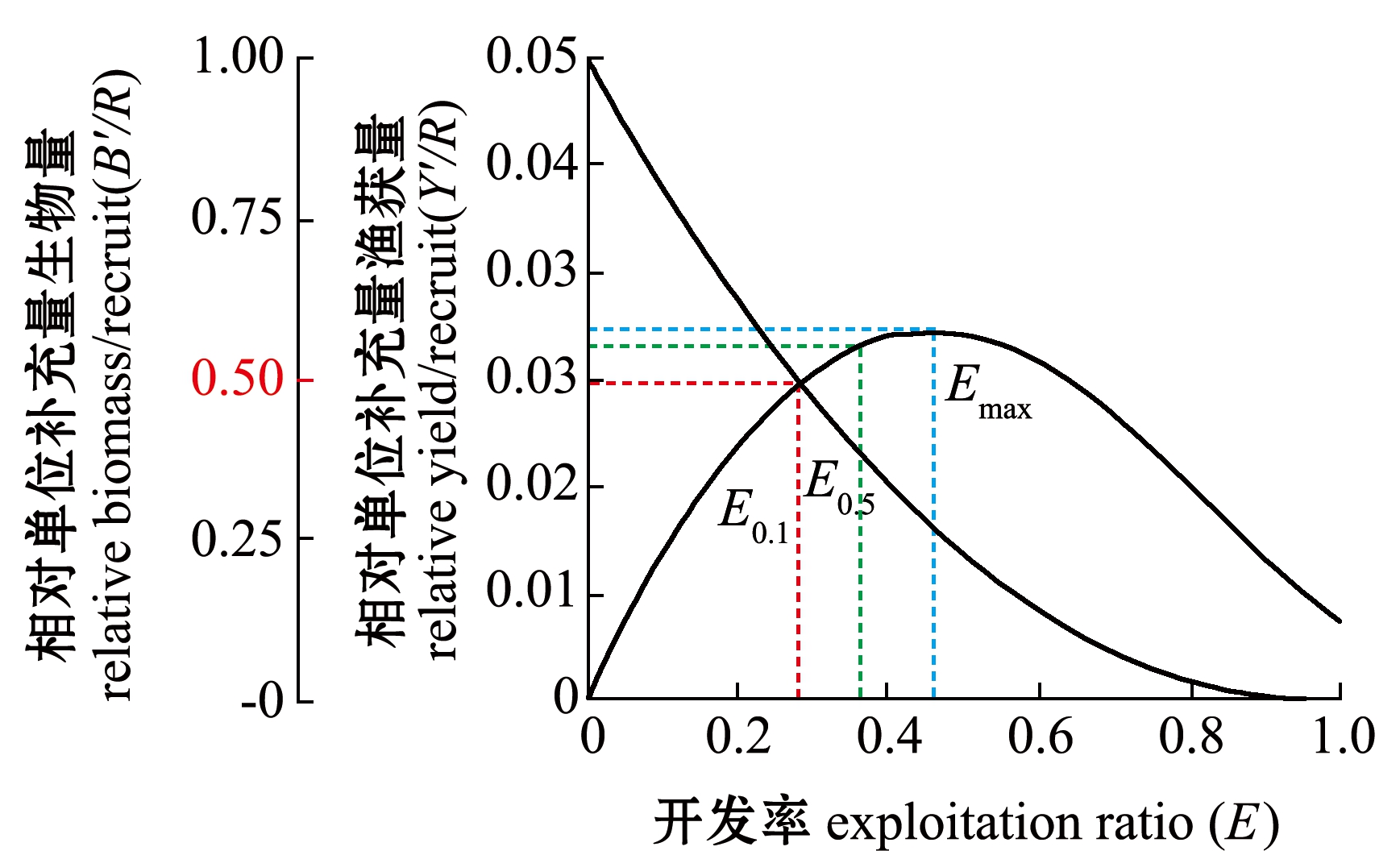

据分析,瓦氏雅罗鱼渔获物中第一次大量出现的平均体长约为75 mm,根据其生长方程,可估算此时的年龄为tr=0.35 a,因此,将其作为瓦氏雅罗鱼的开捕年龄(tc),而体长小于75 mm(年龄小于0.35 a)的群体作为补充量。本研究中利用FISATⅡ软件分析了汤旺河下游瓦氏雅罗鱼相对单位补充量渔获量Y′/R与开发率E的关系(图9)。其中,M/k=1.70,Lc/L∞=0.213,估算出Emax=0.458,E0.1=0.364,E0.5=0.281。

图9 瓦氏雅罗鱼相对单位补充量生物量、相对单位补充量渔获量与开发率的关系

Fig.9 Relationship between relative yield per recruit (Y′/R), and relative biomass per recruit (B′/R) and exploitation ratio (E) of Amur ide Leuciscus walecki

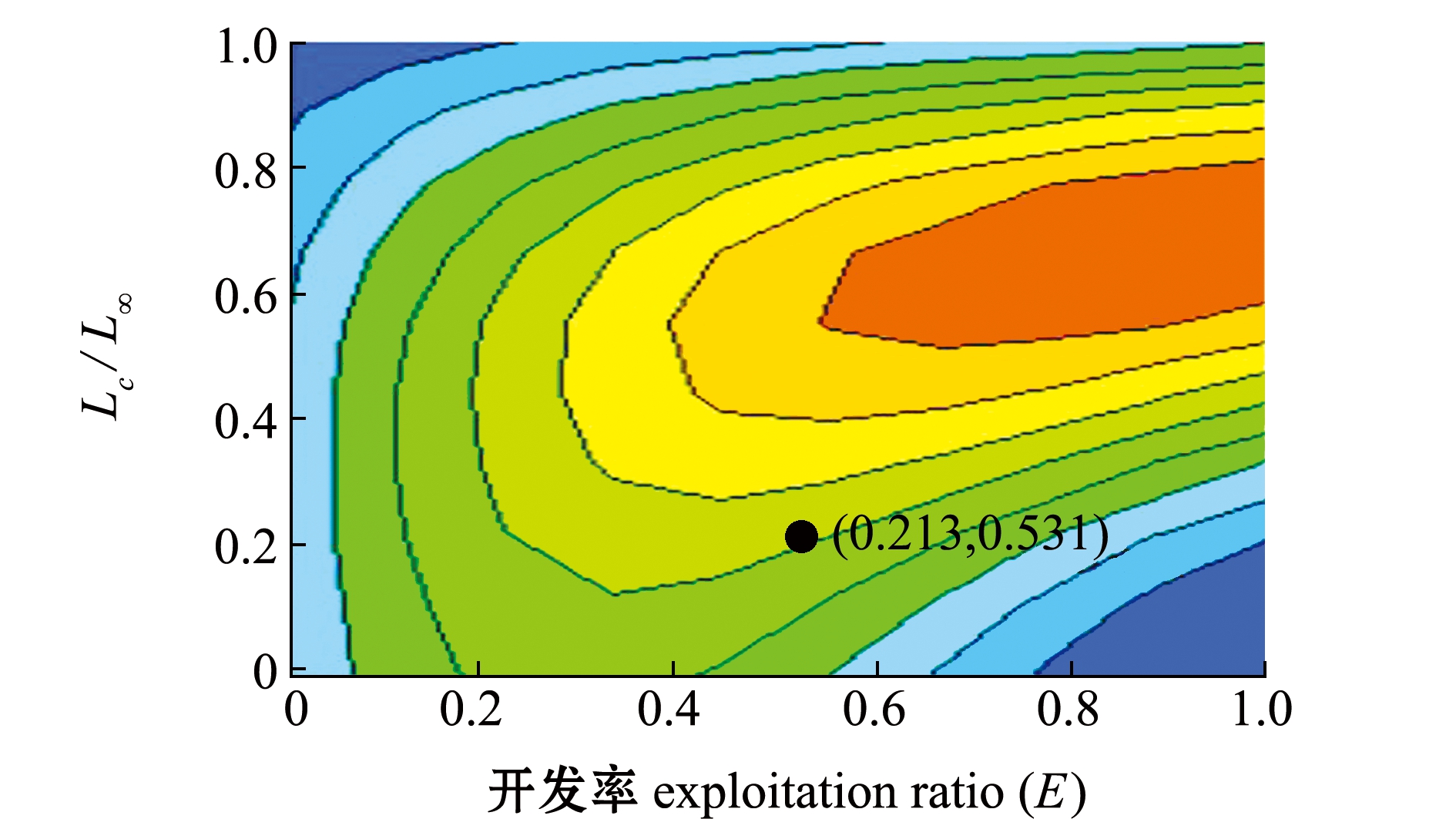

为了解相对单位补充量渔获量与开捕体长(Lc)和开发率(E)间的动态变化趋势,借助相对单位补充量等值曲线进行分析。如图10所示,相对单位补充量渔获量等值曲线图中颜色由蓝色到红色表示数值逐渐由低到高依次增加。图中黑点表示目前瓦氏雅罗鱼的渔业点,即Lc/L∞=0.213,开发率(E)=0.531,说明目前瓦氏雅罗鱼的开捕体长(75 mm)低于临界体长,小型化现象明显,其捕捞处于过度捕捞状态(Ecurr=53.1%>50%)[22]。由图10可知,若增加开捕体长,Y′/R值会先增大后减小。而当Lc/L∞=0.6时,Y′/R基本可达到最大值,此时所对应的开捕体长为211.05 mm。故在目前开发率保持不变的情况下,开捕体长提高至211.05 mm即可达到Y′/R最大值。

图10 瓦氏雅罗鱼相对单位补充量渔获量与开发率和开捕体长的关系

Fig.10 Relationship between relative yield per recruit and exploitation ratio, and catchable size of Amur ide Leuciscus walecki

3 讨论

3.1 瓦氏雅罗鱼生长特征与资源现状

本研究中运用联合国粮食及农业组织所开发的FISATⅡ软件中的体长股分析法,采用组间距10 mm、ElELFANⅠ模拟的结果[23],该方法的使用,不仅规避了样品不足所造成的偏离误差[24],还克服了在其他生长参数及年龄倒推的主观误差,相比于以往传统的研究方法提供了更为直接、快速的方法[25-27]。此外,体长和体质量的指标是表征鱼类生物生长特征的主要指标,而采自汤旺河下游的瓦氏雅罗鱼群体的平均体长为107.57 mm,平均体质量为48.25 g。其优势体长组为50~100 mm,约占72.8%;优势体质量组为5~75 g,约占77.2%。瓦氏雅罗鱼达到初次性腺成熟的时间为3龄左右[4],而此时的体长约为211.80 mm,体质量约为167.98 g,对比目前雅罗鱼的资源现状来看,表征其个体小型化现象比较严重。此外,该水域瓦氏雅罗鱼的体长与体质量关系中参数k值为0.26,M值为0.443相对较小,表明该水域的瓦氏雅罗鱼属于生长速度较慢的鱼类[28-29],因此,控制捕捞强度,加强保护力度,对保护该类种质资源具有重要意义。

而根据本次调查结果,该水域瓦氏雅罗鱼的年产量约为4 t,而捕捞对象大多为小型个体,从其捕捞强度来看,在年总瞬时死亡率Z为0.945的条件下,年捕捞瞬时死亡率F为0.502,年开发率E则达到了53.1%。国外学者Gulland[29]就曾提出过以开发率E为0.5为基准的原则:当E为0~0.5时,表明该种资源处于轻度开发或尚未被完全利用状态;反之,当E为0.5~1.0时,表明该种资源则正处于过度开发状态。与刀刃式选择假设模型中的Emax=0.458相比,本研究中的年开发率略高,说明该水域瓦氏雅罗鱼种群资源虽处于过度开发状态(Ecurr=53.1%),但就目前情况而言,仍可通过标准捕捞规格等方式对种群资源进行合理利用,使其恢复至合理的捕捞状况,并达到资源可持续发展的最终目的。

3.2 瓦氏雅罗鱼资源利用策略

开捕规格的确定要综合两个方面来考量:首先是本水域瓦氏雅罗鱼个体的生长潜力,故渔业利用开捕年龄应该限制在其生长拐点年龄之后[27-28];其次需考虑世代生物量的变化,临界年龄是最佳的开捕年龄,因为此时世代的瞬间生物量达到峰值,因此,实际瓦氏雅罗鱼的开捕年龄应为其临界年龄[30]。根据本研究计算结果,开捕年龄确定为3.361~3.896 a后比较合适,为了便于当地相关管理部门的实际监管,可按照瓦氏雅罗鱼拐点和临界年龄所对应的体质量(或体长)为宜,即开捕体质量(或体长)控制在201.61~252.71 g(或224.34~240.89 mm)之后;其次,从其资源量变动关系来看,增加开捕体长,当Lc/L∞=0.6时,Y′/R基本可达到最大值,此时所对应的开捕体长为211.05 mm,故在目前开发率保持不变的情况下,开捕体长提高至211.05 mm可达到Y′/R值的最大值(小于临界体长)。针对目前该水域瓦氏雅罗鱼资源现状分析,综合考虑将其开捕规格设定为224.34~240.89 mm为宜。

因此,建议当地的相关管理部门应加大对瓦氏雅罗鱼资源保护的力度,积极管控小型网目或违规违法网具捕捞,禁止电鱼、毒鱼事件的发生,并减少过度捕捞、违法捕捞等现象的发生;其次,汤旺河水域内的人类活动对该水域的水资源质量影响较大,相关监管部门应加强管理,避免因环境或者栖息地破坏造成资源衰退。

[1] 安晓萍,孟和平,杜昭宏,等.达里湖东北雅罗鱼的生长、死亡和生活史类型的研究[J].淡水渔业,2008,38(6):3-7.

[2] 解玉浩.东北地区淡水鱼类[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2007.

[3] 张玉,张建明,刘海涛,等.内蒙古不同水质湖泊瓦氏雅罗鱼Na+,K+-ATP酶活性的研究[J].内蒙古农业大学学报,2013,34(1):1-4.

[4] 张觉民.黑龙江省志[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1995.

[5] 周旋,郝振纯,李小韵,等.汤旺河流域径流变化研究[J].三峡大学学报:自然科学版,2018,40(1):12-14,74.

[6] 应承.汤旺河汤原段鱼类多样性调查[D].上海:上海海洋大学,2014.

[7] 李延松,董崇智,赵春刚.黑龙江上游黑河江段瓦氏雅罗鱼渔业生物学研究[J].黑龙江水产,2004(2):36-38.

[8] 窦新杰,常玉梅,唐然,等.瓦氏雅罗鱼群体基于CO I序列的遗传多样性分析[J].华北农学报,2014,29(S1):29-34.

[9] 王楠,常玉梅,唐然,等.瓦氏雅罗鱼耐碱性状相关分子标记的筛选[J].中国水产科学,2015,22(6):1105-1114.

[10] 董传举.基于线粒体基因组的两种鲤科鱼类系统发育基因组学分析及鲤鱼Frizzled基因家族的研究[D].上海:上海海洋大学,2016.

[11] 常玉梅,何强,孙言春,等.碳酸盐碱度胁迫下瓦氏雅罗鱼血浆游离氨基酸水平的变化[J].中国水产科学,2016,23(1):117-124.

[12] 费云标,于建康,陈良标,等.淡水瓦氏雅罗鱼基因文库的构建和抗冻蛋白基因同源序列的筛选[J].生物工程学报,1996,8(2):192-196.

[13] 姜志强,刘秀锦,毕凤山.达里湖鲫和东北雅罗鱼捕捞群体资源量和合理捕捞量的估算[J].大连水产学院学报,1995,10(4):44-50.

[14] Pauly D.ELEFAN I:User’s Instructional Program Listings[M].Manila:ICLARM,1980.

[15] 詹秉义.渔业资源评估[M].北京:中国农业出版社,1995.

[16] Pauly D.On the interrelationships between natural mortality,growth parameters,and mean environmental temperature in 175 fish stocks[J].ICES Journal of Marine Science,1980,39(2):175-192.

[17] Pauly D.Fish population dynamics in tropical waters:a manual for use with programmable calculators[C]//Proceedings of International Center for Living Aquatic Resources Management,Studies and Reviews 8.Manila:ICLARM,1984:325.

[18] 尹增强,许传才,陈勇.大连海域黄匁 的生长特征与资源合理利用[J].安徽农业科学,2015,43(28):125-127.

的生长特征与资源合理利用[J].安徽农业科学,2015,43(28):125-127.

[19] Gayanilo F C Jr,Pauly D.The FAO-ICLARM stock assessment tools (FiSAT) reference manual[R].Rome:FAO,1997:262.

[20] 鲁万桥,田春,尹增强,等.沈阳浑河鰟鲏鱼的生长特征与资源合理利用[J].安徽农学通报,2017,23(12):143-145,149.

[21] 尹增强,许传才,陈勇,等.獐子岛鱼礁海域许氏平鮋生长特征与资源评估[J].农村经济与科技,2015,26(10):71-72,56.

[22] 吴斌,方春林,贺刚,等.FiSATⅡ软件支持下鄱阳湖通长江水道鲤鱼的生物学参数估算[J].水产科学,2015,34(4):256-260.

[23] 吴斌,方春林,贺刚,等.FiSAT Ⅱ软件支持下的体长股分析法探讨[J].南方水产科学,2013,9(4):94-98.

[24] 高春霞,田思泉,戴小杰.淀山湖刀鲚的生物学参数估算及其相对单位补充量渔获量[J].应用生态学报,2014,25(5):1506-1512.

[25] 王雪辉,邱永松,杜飞雁.南海北部深水金线鱼生物学及最适开捕体长[J].应用生态学报,2005,16(12):2428-2434.

[26] 陈作志,邱永松,黄梓荣.南海北部白姑鱼生长和死亡参数的估算[J].应用生态学报,2005,16(4):712-716.

[27] 刘凯,景丽,陈永进,等.太湖麦穗鱼生长、死亡和利用状况评估[J].大连海洋大学学报,2016,31(4):368-373.

[28] 詹秉义,楼冬春,钟俊生.绿鳍马面鲀资源评析与合理利用[J].水产学报,1986,10(4):409-418.

[29] Gulland J A.Fish Stock Assessment: A Manual of Basic Methods[M].FAO/Wiley Series on Food and Agriculture,Vol 1,Wiley-lnterscience,Chichester,UK,1983:223.

[30] 尹增强,章守宇,汪振华,等.浙江嵊泗人工鱼礁区小黄鱼生长特征与资源合理利用的初步研究[J].中国生态农业学报,2010,18(3):588-594.