近年来,刺参已成为中国北方地区最具经济价值的海水养殖品种之一,2016年养殖面积达21.5万hm2,养殖产量达17.7万t[1]。但刺参养殖业快速发展的同时也面临着巨大的挑战,其中之一就是水质恶化问题,可引起刺参抗病能力下降、死亡率升高[2]。因此,水质调控方式也在不断更新。常用的刺参池塘水质调控方式主要采用自然纳潮和底充氧技术。利用自然纳潮进行水体更换,可改善水质,但无法去除沉积物中的有机质,治标不治本[3]。利用底增氧技术,虽然能提高水体含氧量,但是气孔容易堵塞,后期维护费用高[4]。前两种方式都不能打破水体分层,不能将上下水层中的溶氧、有机质进行良好的交换,而养水机是笔者团队发明的新式水质改良设备,能够使表、底层水形成内循环,实现水质净化。

浮游植物是池塘生态环境的重要组成部分,其种类组成和生物量既反映水质状况,同时又作为水生生物的饵料而备受重视[5]。相关研究表明,海洋中浮游植物以硅藻门和甲藻门为主[6-10],对虾、罗非鱼养殖池塘中以绿藻门和硅藻门为主[11-13],湖泊养殖池塘中以绿藻门和蓝藻门为主[14-16]。张旭峰等[17]和任贻超等[18]研究表明,刺参养殖池塘中浮游植物以硅藻门和甲藻门为主。可以看出,不同水质条件、不同养殖生物对池塘浮游植物的组成具有显著影响。研究刺参池塘浮游植物群落结构组成,既可了解池塘的水质状况,又可了解刺参的营养状况,而同一地区不同水质调控方式对刺参池塘浮游植物种群组成和生物量是否有影响目前尚未见报道。为此,本研究中测定了3种水质调控方式下,刺参池塘中浮游植物的组成和生物量,探讨水质调控方式对池塘浮游植物的作用效果,旨在为使用养水机改善刺参池塘水质提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验池塘

试验池塘为大连宝发海珍品有限公司3种水质调控方式的刺参养殖池塘,水质调控分别采用自然纳潮、微孔曝气、养水机技术。池塘均为南北走向的标准矩形(长600 m、宽80 m)池塘,底部均为泥沙底质,铺设网礁,水泥护坡。池塘每月大潮期间(初一、十五)换水3~5 d,年水深变化1.2~2.0 m。

养水机池塘,在池塘最深处(南端)放置一台功率为750 W的养水机,每日21:00至次日9:00共工作12 h,冬季照常工作;微孔曝气池塘,在池塘底部铺设一套微孔曝气系统,由空压机(0.1 kW/667 m2)、总供气管和微孔曝气盘组成,池塘缺氧时,开始工作;自然池塘,无任何水质调控装置。各池塘养殖刺参规格、密度相同,不投饵、不投药,试验期间统一管理。

1.2 方法

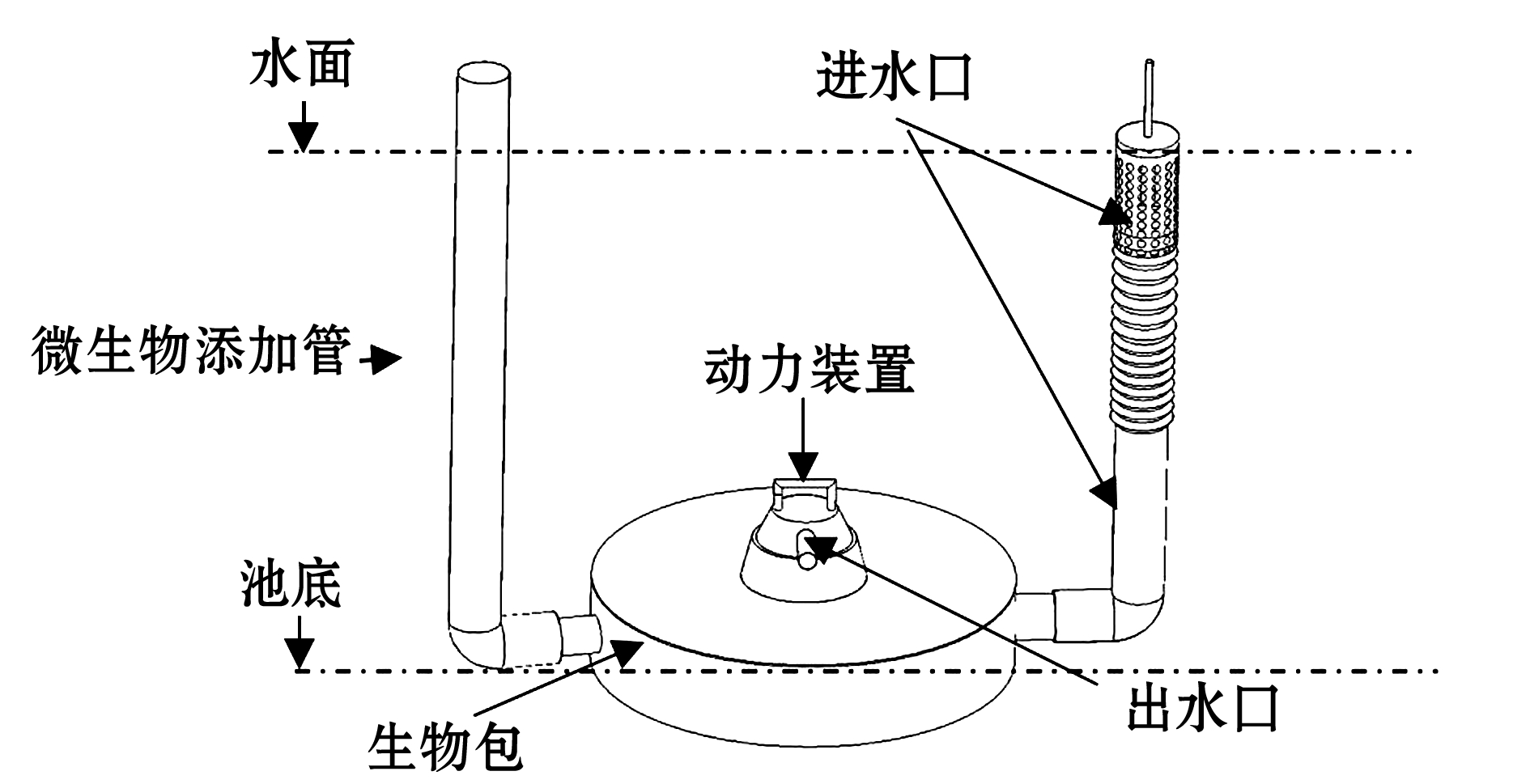

1.2.1 养水机结构及工作原理 养水机是笔者团队针对刺参养殖池塘水体温、盐跃层问题,自主研发的新型水质调控设备(图1)。养水机主要结构包括进水管道、投菌管道、生物包和动力泵四大部分。养水机工作原理是:在动力泵的作用下,池塘上层水从上端进入,经进水管道进入生物包;流经生物包的水经生物包净化后,再通过设在底层的动力泵射出,实现池塘上层水与池塘底层水的混合。

图1 养水机示意图

Fig.1 Schematic diagram of a water quality regulator system

1.2.2 样品采集及处理 于2015年10月—2016年9月,每月大潮(阴历十五)前3~5 d采样一次,每种水质调控方式设两个池塘。按照《国家海洋调查规范》(GB/T12763)[19]分别采集3种调控方式下各池塘的进水口、出水口及池塘中间的上层(距水面约5 cm)、中层(距水面约90 cm)、下层(距底层约5 cm)水样,进行等体积混合至1 L,带回实验室后,按照《国家海洋调查规范》(GB/T12763)进行固定、浓缩,加入少量的福尔马林保存,按照《国家海洋监测规范》(GB17378)[20]进行计数。

1.3 数据处理

各种水质调控方式下的刺参池塘中浮游植物数量以平均数±标准差(mean±S.D.)表示,在不同水质调控方式池塘之间浮游生物总量和各门之间生物量的差异经SPSS 17.0 软件进行单因素方差分析,显著性水平设为0.05。

2 结果

2.1 3种水质调控方式池塘水中浮游植物群落结构特征

3种水质调控方式下,每个季节刺参养殖池塘水中浮游植物组成几乎一致,各池塘周年均出现浮游植物7门79种。其中,硅藻门种类数最多,为46种(占总种类的58%),甲藻门11种(占14%),绿藻门9种(占11%),蓝藻门5种(占6%),裸藻门4种(占5%),金藻门3种(占4%),隐藻门种类数最少,只有1种(占1%)。

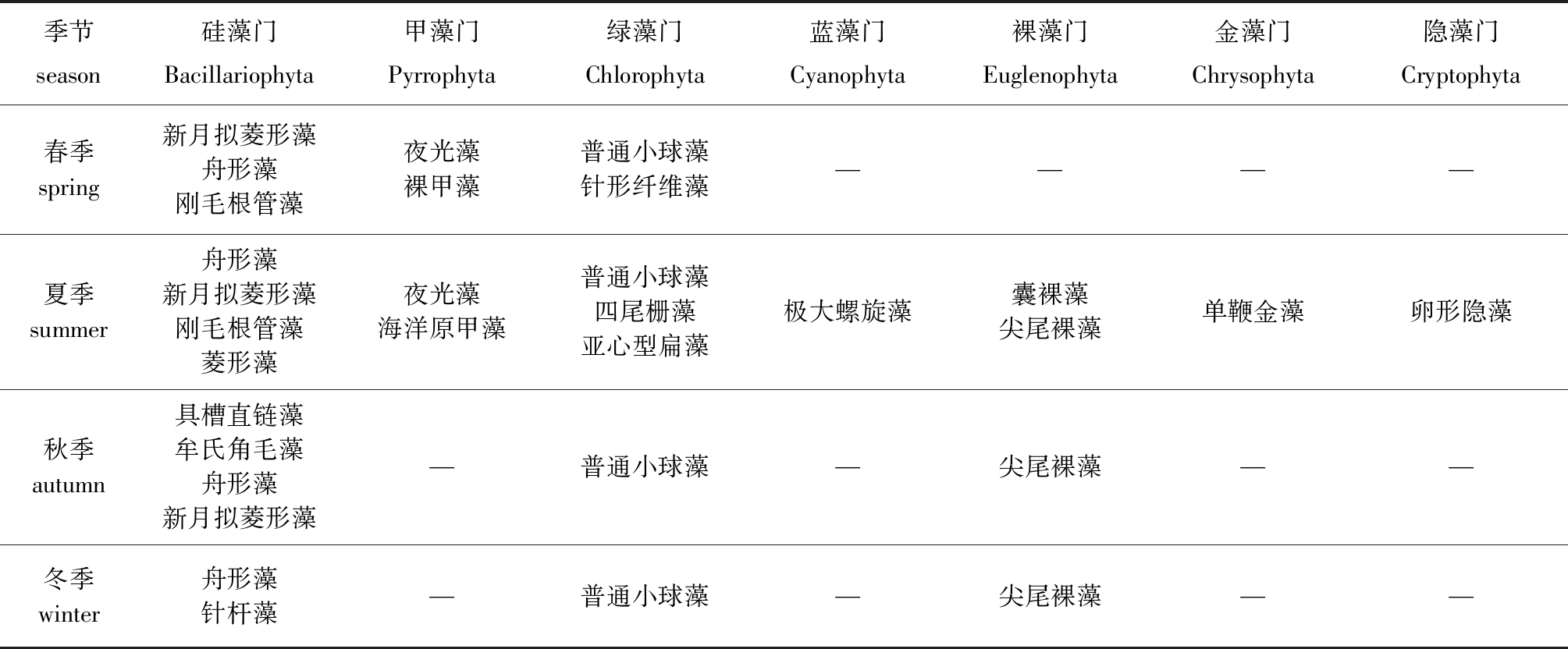

在检测到的浮游植物中,四季出现的优势藻类如表1所示,可见有些藻类成为四季优势藻,如硅藻门的舟形藻和绿藻门的普通小球藻;而有些藻类仅在春、夏季成为优势藻,如甲藻门中的夜光藻,有些藻类除春季以外在其他季节均以优势种出现,如裸藻门中的尖尾裸藻;而有些藻类仅在夏季以优势种出现,如蓝藻门的极大螺旋藻、金藻门的单鞭金藻和隐藻门的卵形隐藻。

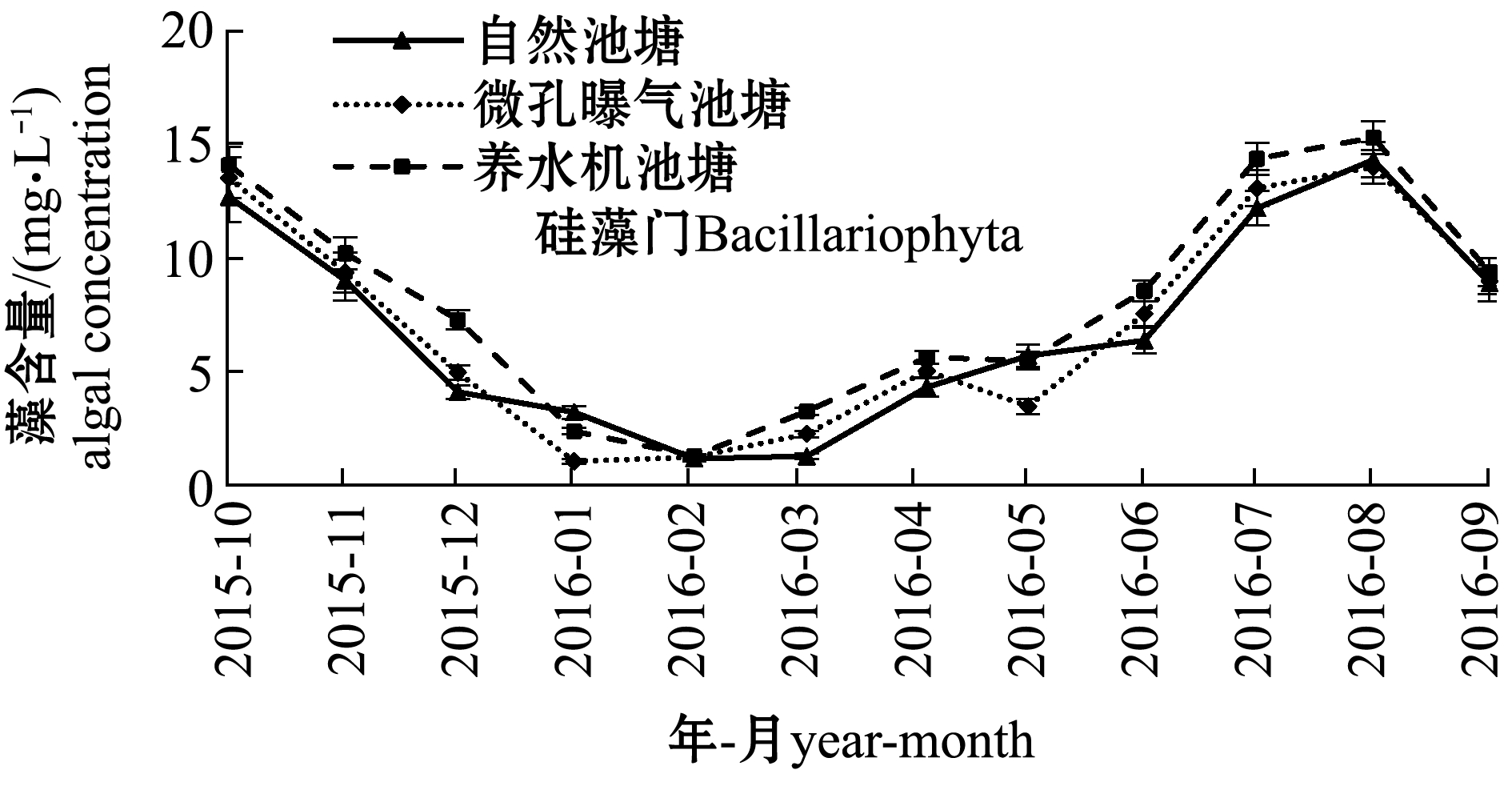

2.2 3种水质调控方式池塘水中浮游植物生物量周年变化

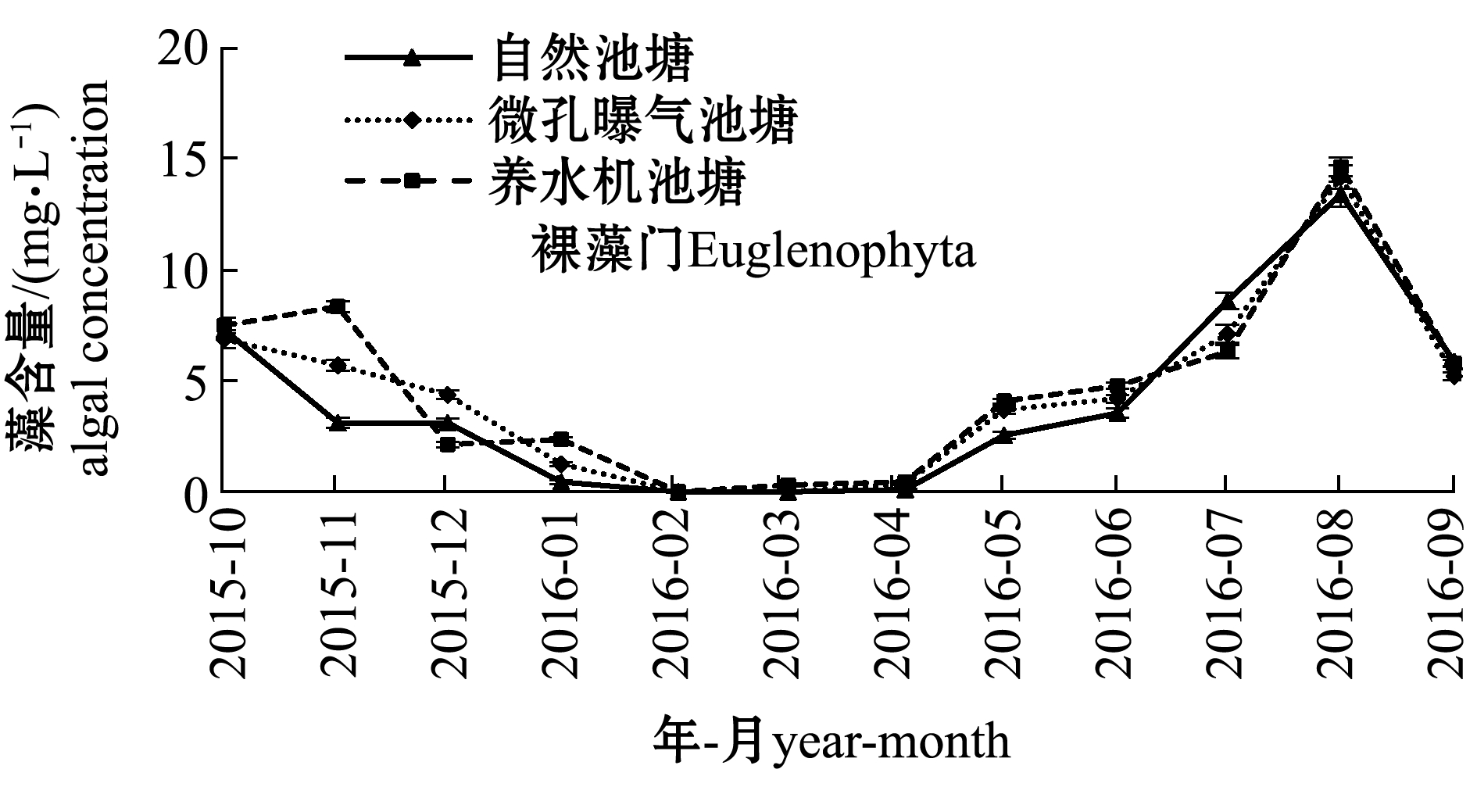

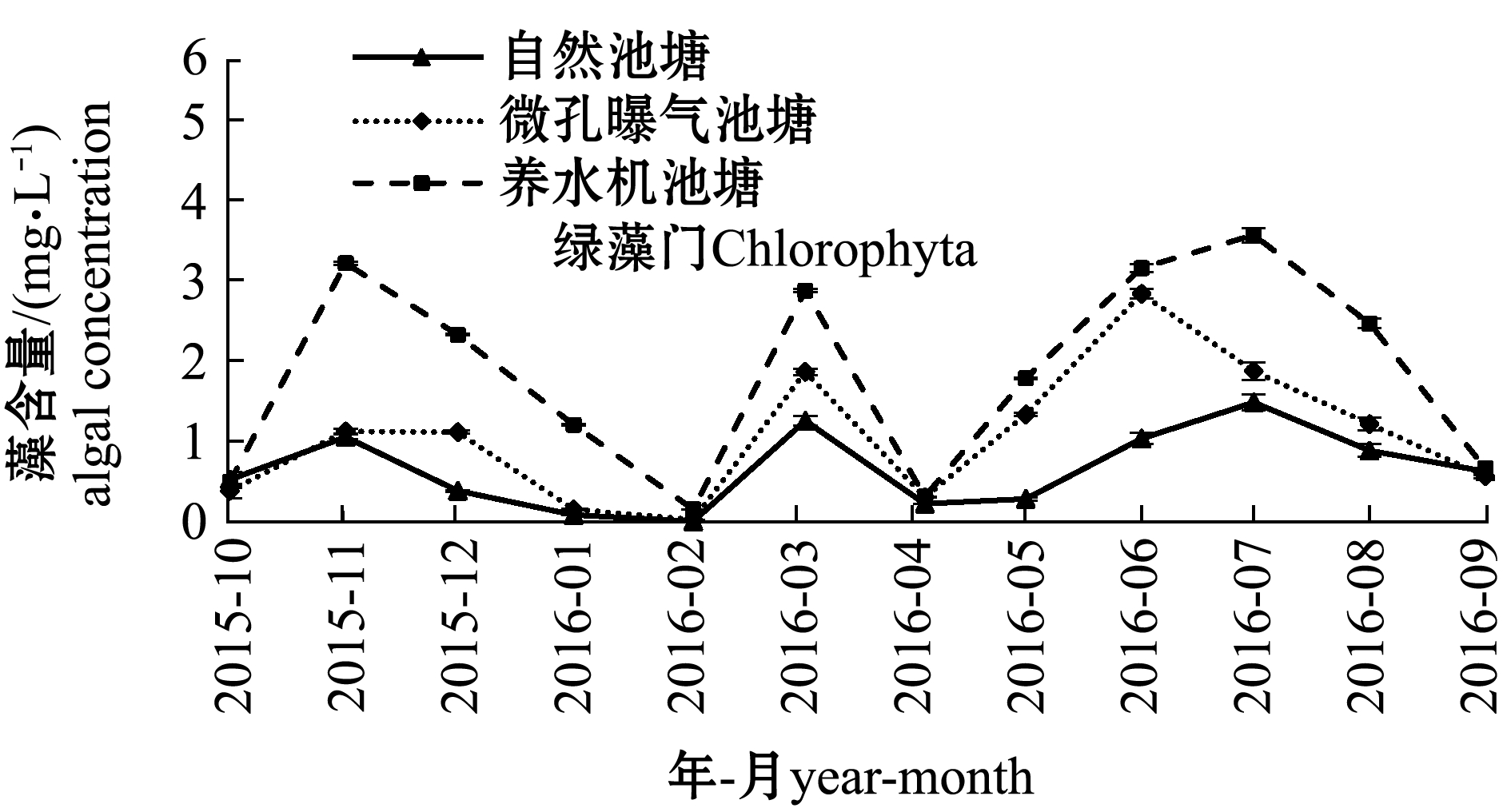

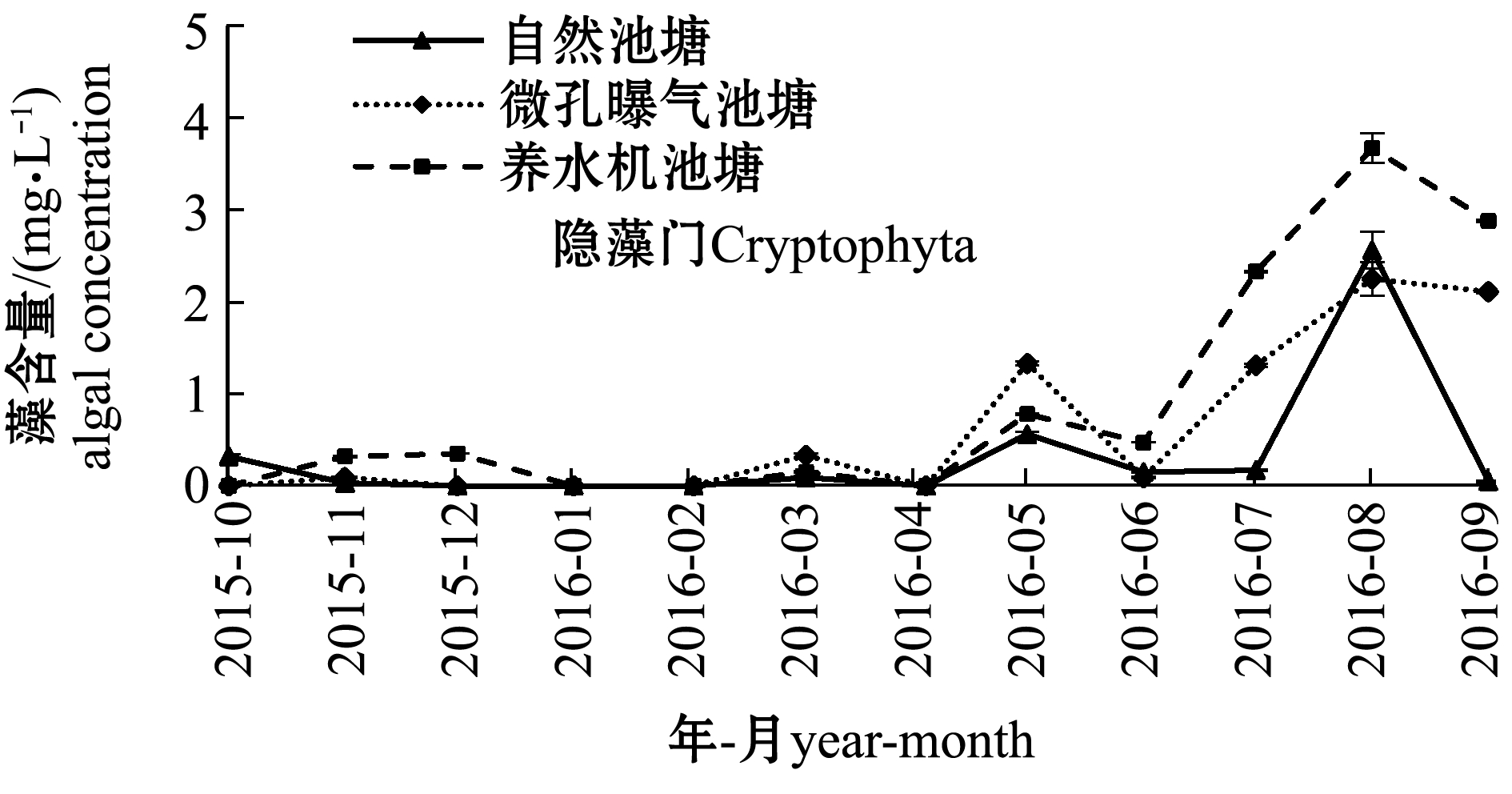

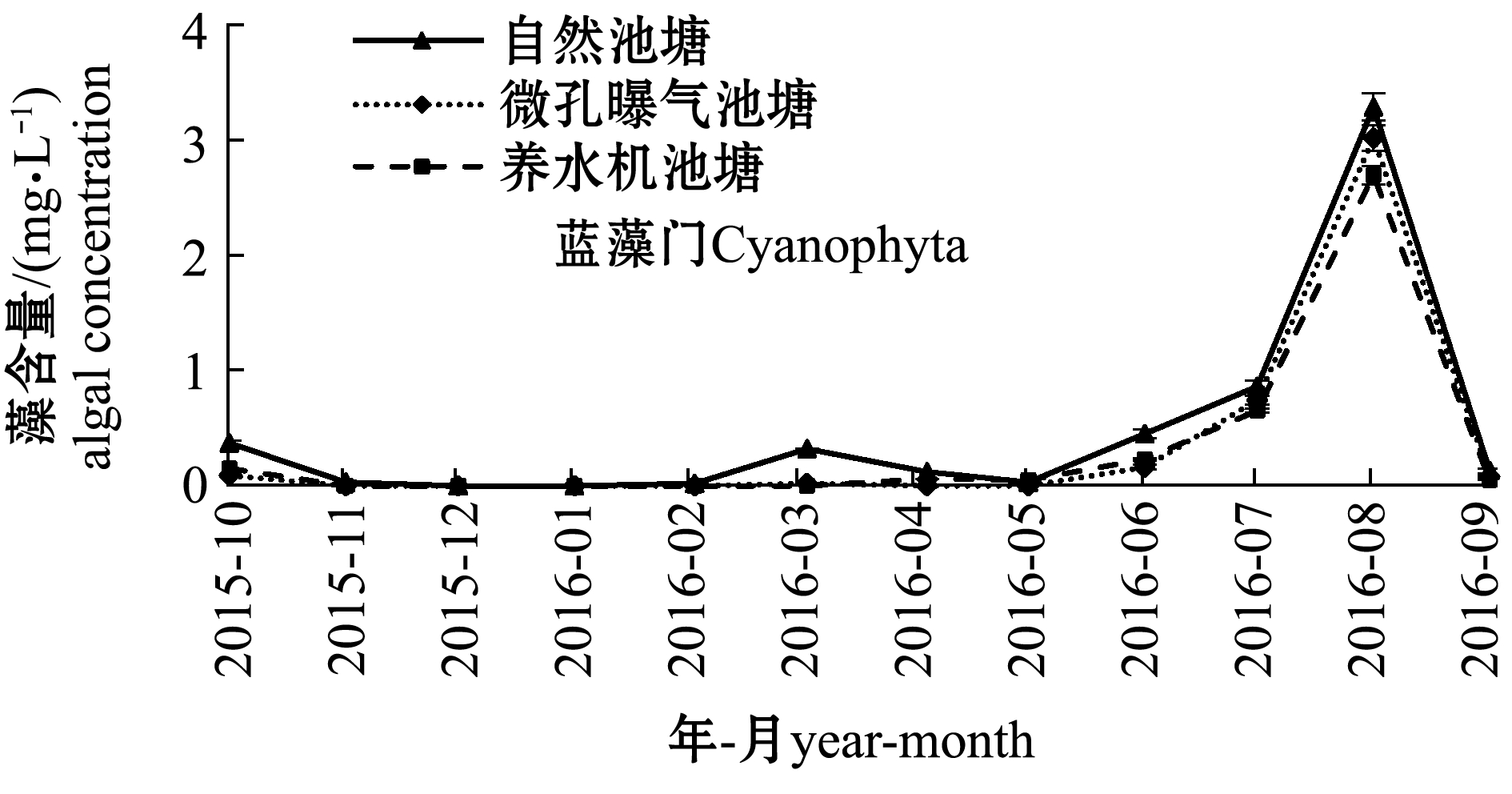

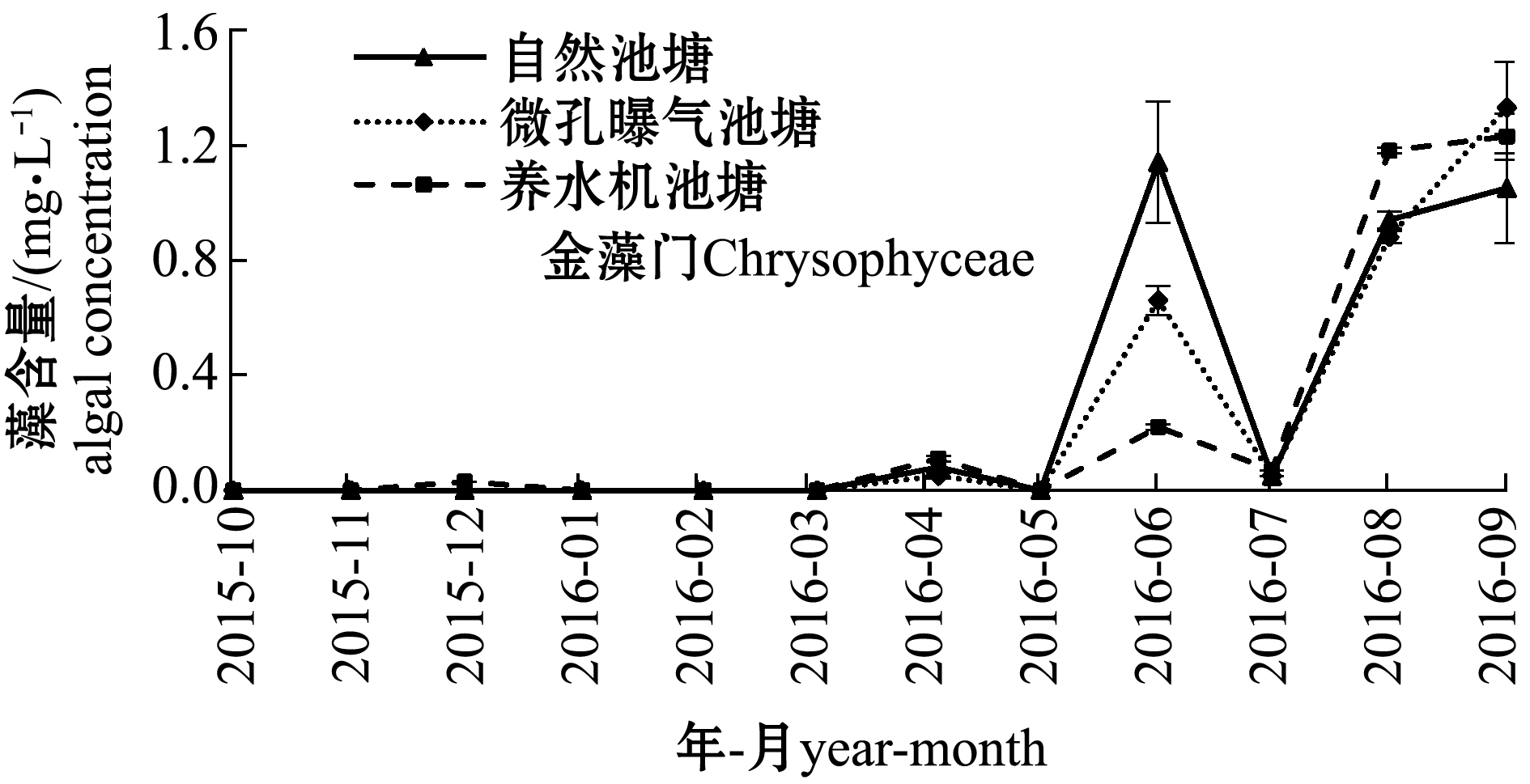

同一藻门不同水质调控方式下,池塘周年平均生物量变化趋势基本一致,但不同藻门生物量变化趋势各不同。从图2可见:硅藻门生物量在2015年10月、2016年7—8月较高,2016年1—3月较低;裸藻门生物量在2016年8月最高,2016年2—4月较低;甲藻门生物量在2016年9月最高,2015年11—2016年2月较低(除自然池塘1月稍高以外);绿藻门生物量在2015年11月、2016年3月与6月(微孔曝气池塘)、2016年7月(养水机池塘、自然池塘)较高,2016年2月最低。从图3可见:隐藻门生物量在2016年8月最高,2015年10月—2016年4月较低;蓝藻门生物量在2016年8月最高,2015年10月—2016年6月较低;金藻门生物量低值出现在2015年10—12月、2016年1—5月,自然池塘在2016年6、9月较高,微孔曝气池塘和养水机池塘在2016年8、9月较高。可见,除绿藻外,其他藻门均在温度较高的月份较高,在温度较低的月份较低,而绿藻高值与温度关系不大,表现出高温、低温下均有高值出现。

表1 刺参池塘不同季节浮游植物优势种组成

Tab.1 Dominant species composition of phytoplankton in the sea cucumber culture ponds in different seasons

季节season硅藻门Bacillariophyta甲藻门Pyrrophyta绿藻门Chlorophyta蓝藻门Cyanophyta裸藻门Euglenophyta金藻门Chrysophyta隐藻门Cryptophyta春季spring新月拟菱形藻舟形藻刚毛根管藻夜光藻裸甲藻普通小球藻针形纤维藻————夏季summer舟形藻新月拟菱形藻刚毛根管藻菱形藻夜光藻海洋原甲藻普通小球藻四尾栅藻亚心型扁藻极大螺旋藻囊裸藻尖尾裸藻单鞭金藻卵形隐藻秋季autumn具槽直链藻牟氏角毛藻舟形藻新月拟菱形藻—普通小球藻—尖尾裸藻——冬季winter舟形藻针杆藻—普通小球藻—尖尾裸藻——

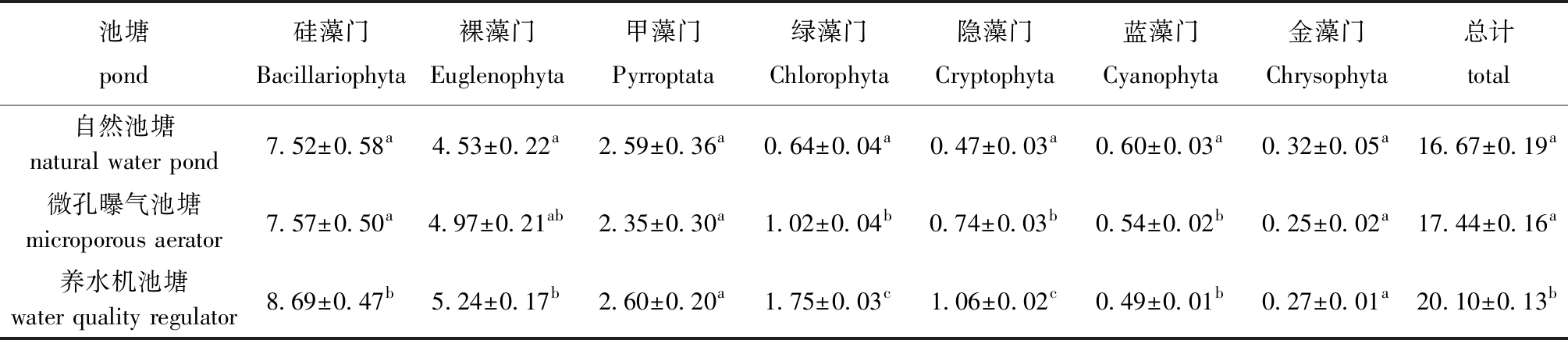

2.3 3种水质调控方式池塘水中浮游植物总量及各门藻类所占比例

3种水质调控方式池塘水中浮游植物总量及各门藻类的平均生物量如表2所示。从表2可见:各池塘藻类总生物量为养水机池塘最高,且显著高于自然池塘和微孔曝气池塘(P<0.05);各池塘水中浮游植物均以硅藻门、裸藻门、甲藻门为主要组成成分,占各池塘总生物量的80%以上,但这3种优势藻门在各池塘的含量不同。3种水质调控方式的池塘之间相比,硅藻门、绿藻门、裸藻门、隐藻门均在养水机池塘中含量最高,分别高于微孔曝气池塘1.12、0.73、0.27、0.32 mg/L,分别高于自然池塘1.17、1.11、0.71、0.59 mg/L;虽然甲藻门在各池塘中的含量均较高,但生物量之间差异较小(P>0.05);尽管蓝藻门在池塘中的占比较低,但蓝藻门在自然池塘中生物量显著高于微孔曝气池塘和养水机池塘(P<0.05)。可见,各池塘中藻类组成一致,但所占比例不同,这可能反映了水质状况的差异。

表2 3种水质调控方式池塘藻类周年平均生物量

Tab.2 Annual average biomass of algae in the ponds under three water quality regulation methods mg/L

池塘pond硅藻门Bacillariophyta裸藻门Euglenophyta甲藻门Pyrroptata绿藻门Chlorophyta隐藻门Cryptophyta蓝藻门Cyanophyta金藻门Chrysophyta总计total自然池塘natural water pond7.52±0.58a4.53±0.22a2.59±0.36a0.64±0.04a0.47±0.03a0.60±0.03a0.32±0.05a16.67±0.19a微孔曝气池塘microporous aerator7.57±0.50a4.97±0.21ab2.35±0.30a1.02±0.04b0.74±0.03b0.54±0.02b0.25±0.02a17.44±0.16a养水机池塘water quality regulator8.69±0.47b5.24±0.17b2.60±0.20a1.75±0.03c1.06±0.02c0.49±0.01b0.27±0.01a20.10±0.13b

注:同列中标有不同字母者表示组间有显著性差异(P<0.05),标有相同字母者表示组间无显著性差异(P>0.05)

Note:The means with different letters within the same column are significant differences at the 0.05 probability level, and the means with the same letters within the same column are not significant differences

3 讨论

3.1 刺参养殖池塘浮游植物群落结构特征及周年变化特点

刺参养殖池塘的浮游植物群落结构既反映了水质状况,又反映了刺参饵料质量的高低,因此,受到刺参养殖者和科研工作者的重视。目前有关刺参池塘浮游植物的研究表明[21-26],刺参池塘浮游植物组成一致,均由7门构成,分别为硅藻门、裸藻门、甲藻门、绿藻门、隐藻门、蓝藻门、金藻门,与本研究结果一致。刺参池塘水中的浮游植物均以硅藻门为优势种,但第二、第三优势门由于地区的不同而有所不同,荣成靖海湾[18]刺参养殖池塘的第二优势门为甲藻门,大连地区刺参养殖池塘的第二优势门为蓝藻门[17]。本试验中测定的刺参池塘浮游植物也以硅藻门为绝对优势种,而第二优势门则为裸藻门。水质调控方式不影响各门生物量在各池塘的排列顺序,从文献资料和本研究结果可见,刺参池塘各门藻类生物量的大小与地理环境[27-30]、水质调控方式、水体的扰动大小均有一定的关系。

图2 3种水质调控方式下池塘硅藻、裸藻、甲藻和绿藻生物量周年变化

Fig.2 Annual variation in biomass of Bacillariophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta, and Chlorophyta in the ponds under three water quality regulation methods

本研究结果表明,刺参养殖池塘浮游植物的种类组成与数量具有明显的季节变化,夏季浮游植物种类与数量最高,冬季浮游植物种类与数量最低,与对海州湾[31]、锦州湾[32]等地的调查结果相一致。这种现象的产生与温度有很大的关系,夏季温度升高,而温度又是影响藻类生长繁殖的重要影响因素[33]。

图3 3种水质调控方式下池塘隐藻、蓝藻和金藻生物量周年变化

Fig.3 Annual variation in biomass of Cryptomonas,Cyanophyta,and Chrysophyceae in the ponds under three water quality regulation methods

3.2 养水机调节刺参池塘浮游植物生物量的优势

本研究显示,不同水质调控方式对刺参池塘水中浮游植物群落组成的影响较小,但对其生物量影响较大。这主要是由于本试验中所选用的池塘很近,进水道及养殖方式一致,造成浮游植物群落组成差异较小;而浮游植物生物量主要受到海水中的营养盐及其他物理因素的影响[34],且本试验中采用的各个池塘营养盐的含量、水的分层状况、水的流动性不同[35],造成了各池塘浮游植物总量和各门藻类占比和含量不同。养水机池塘总生物量显著高于微孔曝气池塘和自然池塘,这是由于养水机池塘破坏了池塘水体分层,导致底泥中异养菌和氧含量较高[36],沉积物有机质被快速降解转化为无机氮和磷,提供给浮游植物快速生长,致使养水机池塘浮游植物含量较高。

养水机池塘中的硅藻门、裸藻门、绿藻门、隐藻门含量高于微孔曝气池塘和自然池塘,这可能与养水机池塘中各项理化特性有关;而自然池塘中的蓝藻门、金藻门含量高于养水机池塘和微孔曝气池塘,这与各池塘N/P(自然池塘N/P为39.97,微孔曝气池塘N/P为30.91,养水机池塘N/P为29.46[34])及水的流动性大小不同有关,养水机池塘水的流动性较好,N/P比较低,而蓝藻喜欢静水、较高的CO2[37-38]和较高的N/P比,自然池塘正符合了蓝藻的生存条件,从而使蓝藻生长量高于养水机和微孔曝气池塘。

刘冉等[39]报道,水中的硅藻含量与底栖硅藻含量呈正相关,从本研究结果推测,养水机池塘底栖硅藻的含量也高于微孔曝气池塘和自然池塘,而底栖硅藻是刺参的主要饵料,因此,养水机池塘具有丰富且优异的饵料。与微孔曝气和自然池塘相比,养水机池塘小球藻较高,而相应底栖大型浒苔生长少,可能与小球藻和海产底栖浒苔是同一门藻类,其对营养要求类似,小球藻的大量繁殖,其比表面积较大,对营养有较高的竞争优势,因此,成为抑制底栖大型绿藻生长的因素之一,这也为养水机池塘大型藻类较少提供了依据。

3.3 藻类含量与水质的关系

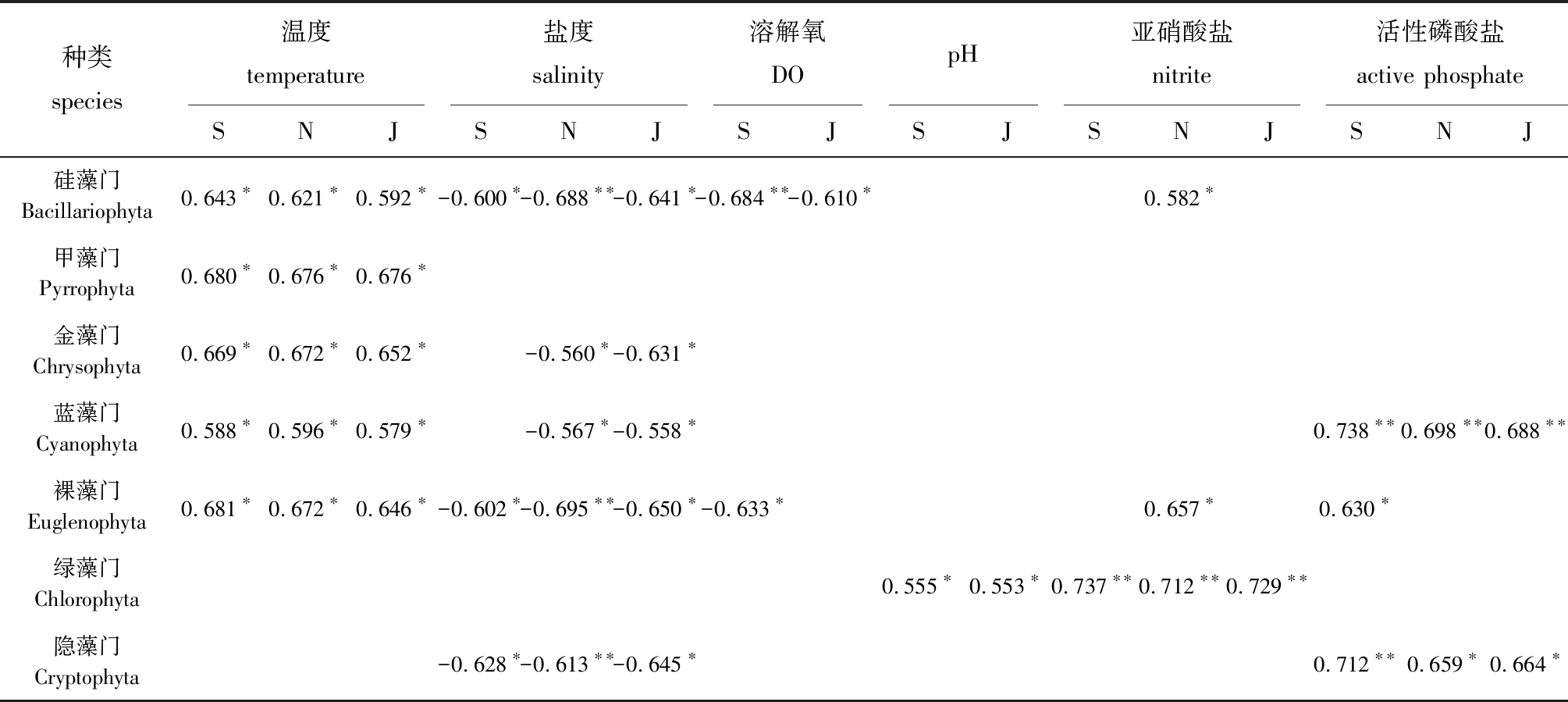

环境因子如温度、盐度、溶解氧、营养盐等既是影响浮游植物生物量及种类的重要因素,也是养殖过程的主要参考因子,因此,对其研究具有重要意义。相关文献表明,在营养满足藻类生长需要的情况下,温度是影响浮游植物生长的重要因子[40-42]。本研究中测定的硅藻门、裸藻门、甲藻门、蓝藻门、金藻门含量也均与温度呈显著正相关(表3),这表明本试验池塘中营养因子满足上述藻类生长要求;而绿藻门和隐藻门的生长与温度无相关性,这可能与不同月份环境中供绿藻和隐藻生长的营养因子不同有关。

表3 各池塘不同藻门与环境因子相关性(r)

Tab.3 Correlation coefficients between algal phylum and environmental factors in different ponds

种类species温度temperature盐度salinity溶解氧DOpH亚硝酸盐nitrite活性磷酸盐active phosphateSNJSNJSJSJSNJSNJ硅藻门Bacillariophyta0.643∗0.621∗0.592∗-0.600∗-0.688∗∗-0.641∗-0.684∗∗-0.610∗0.582∗甲藻门Pyrrophyta0.680∗0.676∗0.676∗金藻门Chrysophyta0.669∗0.672∗0.652∗-0.560∗-0.631∗蓝藻门Cyanophyta0.588∗0.596∗0.579∗-0.567∗-0.558∗0.738∗∗0.698∗∗0.688∗∗裸藻门Euglenophyta0.681∗0.672∗0.646∗-0.602∗-0.695∗∗-0.650∗-0.633∗0.657∗0.630∗绿藻门Chlorophyta0.555∗0.553∗0.737∗∗0.712∗∗0.729∗∗隐藻门Cryptophyta-0.628∗-0.613∗∗-0.645∗0.712∗∗0.659∗0.664∗

注:*表示显著相关(P<0.05),**表示极显著相关(P<0.01);S、N、J分别代表微孔曝气池塘、自然池塘、养水机池塘

Note:*means significant correlation(P<0.05),** means very significant correlation(P<0.01);S,N,and J mean microporous aeration, natural water pond,and a water quality regulator,respectively

据相关文献报道,盐度与浮游植物的数量呈负相关[23],与本研究中硅藻门、裸藻门和隐藻门生物量与盐度的关系一致,分析其原因可能是由于盐度与这三门藻类需求的营养成分变化有关,而并不是盐度直接对藻类产生影响;不同文献显示,同一藻门与不同的营养盐显示出相关性[11-12,16,23,43-44],这可能与文献报道的环境中营养盐是某一藻类生长的限制因子有关。本研究显示,绿藻门与亚硝酸盐呈极显著正相关,蓝藻门与活性磷酸盐呈极显著性正相关,这可能与池塘中亚硝酸和磷酸盐成为池塘中绿藻和蓝藻生长的限制因子有关,值得关注的是,与其他两种水质调控方式相比,养水机池塘中亚硝酸盐含量最低[37],但其绿藻含量最高,分析其原因,可能是由于其他营养因子较高,与亚硝酸盐共同作用下,提高了绿藻及其他藻类的含量,同时也降低了水中亚硝酸盐的含量;而养水机池塘中磷酸盐含量最高[37],但其池塘中的蓝藻含量最低,这与养水机池塘中总氮含量较低,其N/P的数量不能满足蓝藻生长有关,值得注意的是,养水机池塘和微孔曝气池塘中硅藻门生物量与溶氧量呈显著负相关,可能并不是硅藻门藻类生物量与池塘中含氧量相互作用的直接结果,而正是由于池塘中硅藻夏季高、冬季低,而池塘中的溶氧夏季低、冬季高造成的这一现象。

本试验结果表明,某种藻类含量的多少与水中营养元素的含量及其比例,以及其他藻类含量都有一定的关系,而不是单纯的某一因素影响的结果。

综上所述,养水机池塘促进了浮游植物生长,提高了刺参饵料硅藻的含量,加快了水中无机氮和磷的循环速度,改善了水质质量,抑制了大型藻类的生长,从而使水环境更加利于刺参的生长繁殖。

[1] 农业部渔业渔政管理局.2015中国渔业统计年鉴[M].北京:中国农业出版社,2015.

[2] 张芹,宋威,吴小军,等.新型增氧机对养殖池塘浮游植物组成的影响[J].江西农业学报,2017,29(12):82-86.

[3] 张敏.三种水质调控方式对海参池塘环境中微生物数量及底泥酶活性的影响研究[D].大连:大连海洋大学,2017.

[4] 王祖峰.仿刺参养殖池塘3种水质控制技术效果的比较[D].大连:大连海洋大学,2016.

[5] 乔麟,张曼,李学军,等.草鱼(Ctenopharyngodon idellus)集约化养殖中浮游植物对饲料氮磷比的响应[J].生态科学,2017,36(4):95-100.

[6] 宋洪军,李瑞香,王宗灵,等.桑沟湾浮游植物多样性年际变化[J].海洋科学进展,2007,25(3):332-339.

[7] 李艳,李瑞香,王宗灵,等.胶州湾浮游植物群落结构及其变化的初步研究[J].海洋科学进展,2005,23(3):328-334.

[8] 纪昱彤,王宁,陈洪举,等. 2013年秋季渤黄海浮游植物的群落特征[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2018,48(S2):34-44.

[9] 殷安齐,王兴华.海南岛铺前湾浮游植物群落结构初步研究[J].安徽农学通报,2019,25(Z1):103-104,112.

[10] 魏雷.长沙湾海域浮游植物群落结构调查[J].技术与市场,2017,24(6):343-344.

[11] 高欣,景泓杰,赵文,等.凡纳滨对虾高位养殖池塘浮游生物群落结构及水质特征[J].大连海洋大学学报,2017,32(1):44-50.

[12] 李俊伟,朱长波,颉晓勇,等.池塘分区养殖系统对水质和浮游植物群落结构的影响[J].生态科学,2017,36(6):114-124.

[13] 孟顺龙,李丹丹,裘丽萍,等.添加藻类和有机肥对罗非鱼养殖水体浮游植物群落结构的影响[J]. 农业环境科学学报, 2017(10):181-187.

[14] 夏莹霏,胡晓东,徐季雄,等.太湖浮游植物功能群季节演替特征及水质评价[J].湖泊科学,2019,31(1):134-146.

[15] 张玮,赵风斌,徐后涛,等.松雅湖成湖初期夏季浮游植物群落及其与环境因子的关系[J].生物学杂志,2017,34(3):47-52.

[16] 陶志英,陈文静,余智杰,等.太泊湖浮游植物群落结构特征及其与环境因子相关性分析[J].安徽农业科学,2017,45(13):63-67,106.

[17] 张旭峰,徐康,姜森灏,等.大连地区仿刺参养殖池塘浮游植物种类组成季节演替和生物量的周年变化[J].广东海洋大学学报,2013,33(1):56-63.

[18] 任贻超,王芳,董双林,等.荣成靖海湾刺参养殖池塘初级生产力季节变化特征[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2010,40(3):24-28.

[19] 国家质量监督检验检疫总局.GB/T 12763.6-2007海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查[S].北京: 中国标准出版社, 2008.

[20] 国家质量技术监督局.GB 17378.7-1998海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测[S].北京:中国标准出版社,1999.

[21] 闫法军,田相利,董双林,等.刺参养殖池塘水体微生物群落功能多样性的季节变化[J].应用生态学报,2014,25(5):1499-1505.

[22] 姜森颢,周一兵,唐伯平,等.刺参养殖池塘初级生产力及其粒级结构周年变化[J].生态学报,2014,34(7):1698-1706.

[23] 郭术津,李彦翘,张翠霞,等.渤海浮游植物群落结构及与环境因子的相关性分析[J].海洋通报,2014,33(1):95-105.

[24] 王育红,杨建敏,张明亮,等.黄河三角洲刺参养殖池塘微型浮游植物多样性研究[J].海洋与湖沼,2013,44(2):415-420.

[25] Zhang Huanxin,Tang Xuexi,Shang Jiagen,et al.The effect of naphthenic acids on physiological characteristics of the microalgae Phaeodactylum tricornutum and Platymonas helgolandica var.tsingtaoensis[J].Environmental Pollution,2018,240:549-556.

[26] 毕丽仙,桑田成,刘丹,等.刺参养殖池塘周年盐度变化微观特征研究[J].大连海洋大学学报,2017,32(6):688-693.

[27] 许翠娅.不同附着基及其底栖藻类对养殖刺参生长、存活影响的研究[D].厦门:集美大学,2013.

[28] Li Gu,Mao Mengzhe,Li Xiaoli,et al.Biological effects of nutrient Nualgi on the water ecological environment in culture pond[J].Animal Husbandry and Feed Science,2016,8(6):369-376.

[29] 武宇辉,王庆,魏南,等.不同鲍养殖模式下浮游植物群落结构与水质特征的比较[J].南方水产科学,2017,13(6):73-81.

[30] 武秀国,苏彦平,陈修报,等.不同养殖类型池塘藻类群落特征[J].江苏农业科学,2015,43(1):227-230.

[31] 杨晓改,薛莹,昝肖肖,等.海州湾及其邻近海域浮游植物群落结构及其与环境因子的关系[J].应用生态学报,2014,25(7):2123-2131.

[32] 傅明珠,孙萍,孙霞,等.锦州湾浮游植物群落结构特征及其对环境变化的响应[J].生态学报,2014,34(13):3650-3660.

[33] 王小冬,顾兆俊,朱浩,等.春季不同营养类型池塘浮游植物群落结构特征的研究[J].水产学杂志,2013,26(6):35-39.

[34] 郭超,陈济丰,魏亚南,等.仿刺参养殖池塘三氮一磷及硫化物周年变化特征分析[J].现代农业科技,2018(4):213-215,221.

[35] 吴恢碧,李谷,陶玲,等.循环流水池塘养殖系统浮游植物群落结构与特征[J].华中农业大学学报,2008,27(5):648-653.

[36] 刘丹.三种水质控制技术下参池底质变化及参礁表面生态学特征初步研究[D].大连:大连海洋大学,2018.

[37] 鲁晓倩.三种水质调控方式下刺参池塘浮游植物群落结构及初级生产力的初步研究[D].大连:大连海洋大学,2017.

[38] 刘乾甫,赖子尼,高原,等.珠江三角洲地区精养淡水鱼塘浮游植物功能群特征[J].中国水产科学,2018,25(1):124-136.

[39] 刘冉,迟爽,程敬伟,等.仿刺参养殖池塘中浮游和底栖藻类群落的变化[J].水产科学,2013,32(10):579-584.

[40] 杨柳,张硕,孙满昌,等.海州湾人工鱼礁区浮游植物与环境因子关系的研究[J].上海海洋大学学报,2011,20(3):445-450.

[41] 杨萍萍.洱海浮游植物群落结构及水质评价(2013—2015年)[J].绿色科技,2017(14):62-63.

[42] 赵旭斌,王广军,郁二蒙,等.两种深度养殖池塘水质和浮游藻类多样性分析[J].上海海洋大学学报,2010,19(4):535-539.

[43] 冯超群,徐东坡,陈永进,等.鲢鳙放流对太湖三国城水域浮游植物的影响[J].大连海洋大学学报,2018,33(5):118-125.

[44] 王旭娜,江敏,钟锐,等.凡纳滨对虾养殖池塘中浮游植物群落结构与水质因子的关系[J].水产学报,2018,42(11):1787-1803.