图1 MyToneTest软件

Fig.1 MyToneTest software

摘要:采用150 Hz矩形波断续音,对体质量为32.3~65.7 g的褐菖鲉Sebastisousmarmoratus幼鱼进行了音响驯化试验。结果表明:驯化3 d后,试验组褐菖鲉对声音开始产生趋向性;试验组鱼的反应时间在驯化第2~5天时,虽然明显高于对照组(P<0.05),但总体呈下降趋势,驯化第9天时与对照组接近(P>0.05),驯化第10天~第25天时总体维持在一个较低水平,与对照组无显著性差异(P>0.05),驯化第17天时反应时间达到最低值2 s;试验组鱼的聚集时间在驯化第2天~第6天时下降明显,之后随着驯化时间的延长,聚集时间下降趋势趋缓,驯化第12天时接近对照组(P>0.05),并从第14天开始低于对照组,驯化第14天~第16天、第18天~第21天、第23天~第25天时均显著低于对照组(P<0.05),驯化第19天时聚集时间降到最低值26 s;试验组鱼的聚集率总体呈上升趋势,驯化第20天时聚集率达到最高值86.7%,而对照组则时高时低,并且从第3天开始显著低于试验组(P<0.05);在试验的后5 d投放人工鱼碓后,放音时仍然能将试验组(不投放饵料)大部分褐菖鲉从鱼礁中引出,聚集率最低为75.0%,与对照组有极显著性差异(P<0.01)。研究表明,150 Hz矩形波断续音能够对褐菖鲉有很好的诱集作用,而且能明显吸引聚集在人工鱼礁中的褐菖鲉。

关键词:褐菖鲉;矩形波断续音;驯化;行为控制

褐菖鲉Sebastisousmarmoratus又名虎头鱼,隶属于鲉科Scorpaenidae、菖鲉属Sebastiscus[1],喜栖息于近海底层岩礁地带,其性情凶猛,属肉食性鱼类。褐菖鲉主要分布于北太平洋西部海域,在中国的渤海、黄海、东海和南海均有分布,是中国重要的经济鱼种之一。褐菖鲉听觉系统十分发达,且具有发声肌,能够自主发声。张旭光等[2]通过水听器记录了褐菖鲉的发声情况,发现褐菖鲉在有同类入侵领地时会发出类似“咕噜噜”的声音,其频率主要集中在68~175 Hz,故推测褐菖鲉是通过此种声音进行群体间交流。

音响驯化是利用鱼类的听觉特性,通过某一固定频率的声音,结合饵料,连续一段时间对某种鱼类进行驯化,使其能对此种声音产生条件反射,从而达到通过放声来聚集鱼类的效果[3]。音响驯化在人工养殖及放流中的应用研究较多[4-8],许多学者曾对不同鱼类进行音响驯化[9-11]。但是对于褐菖鲉的音响驯化目前国内尚未见相关报道。而在其他鱼种的音响驯化中,研究人员通常仅以试验水槽作为驯化环境,未考虑在具有诱集鱼类功能的设施存在的条件下对驯化效果的影响。本研究中,依据张旭光等[2]对褐菖鲉发声特性的研究结果,在预试验基础上选用150 Hz矩形波断续音对褐菖鲉进行音响驯化,并在驯化后加入人工鱼礁,探讨在有人工鱼礁对鱼类的诱集作用下,音响驯化效果是否依然明显,同时通过对比试验定量分析音响驯化对聚集于人工鱼礁内褐菖鲉的诱引效果,以期为音响驯化在人工鱼礁和海洋牧场建设海域中的应用及效果评价提供参考。

1.1材料

试验用褐菖鲉取自浙江省嵊泗县枸杞岛后头湾海域,共40尾,体长为8.6~12.7 cm,体质量为32.3~65.7 g。试验鱼取回后置于循环水槽(1.0 m×0.7 m×0.8 m)内暂养5 d,以适应水槽内的环境,水温为20 ℃。暂养期间,投喂海水鱼养殖颗粒饲料。根据褐菖鲉属岩礁性鱼类的特点,在水槽内放置2个内直径为38 cm、高为55 cm的圆筒形人工鱼礁模型,以营造人工栖息地。

1.2方法

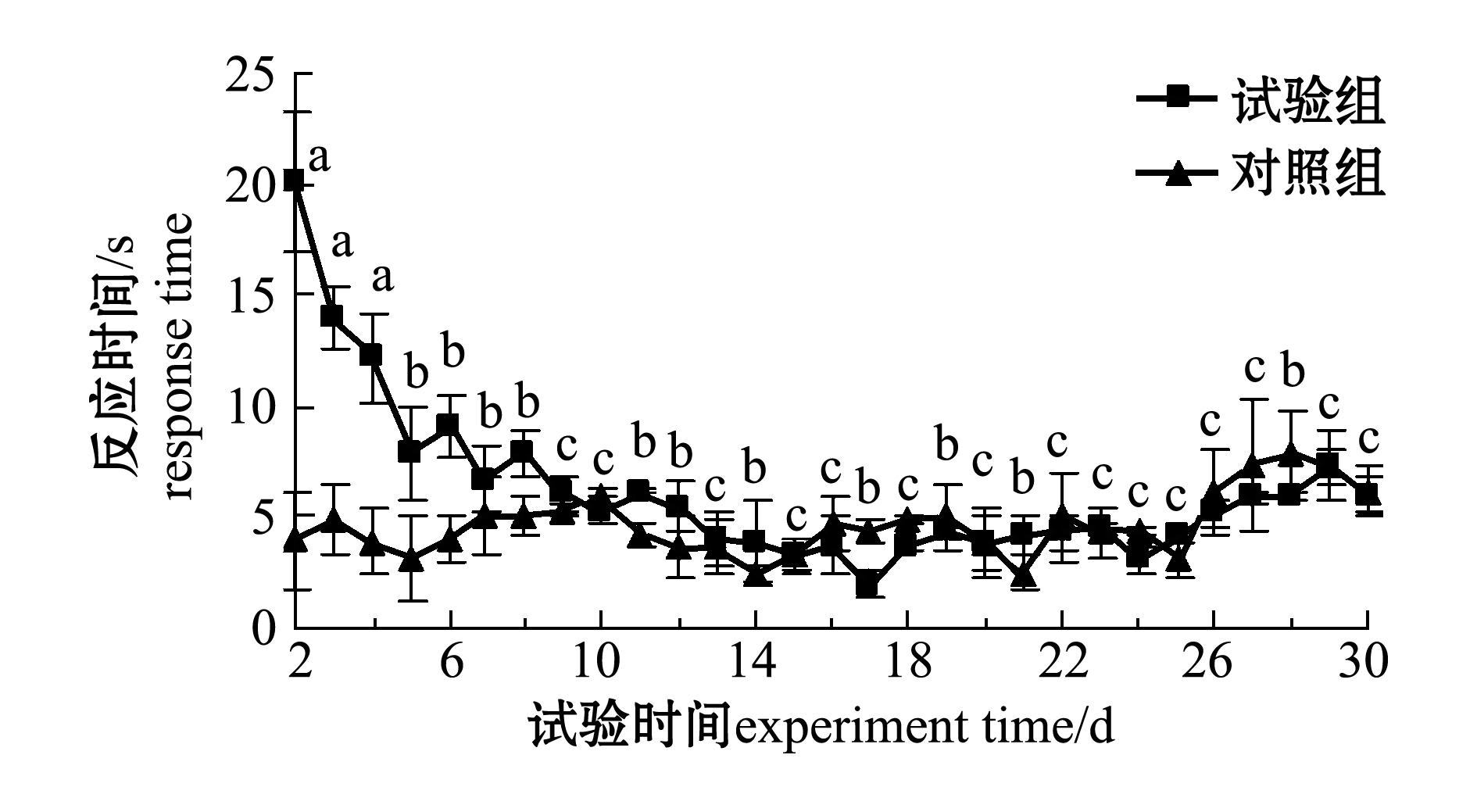

1.2.1 试验装置 音响驯化试验在上海海洋大学海洋科学学院鱼类行为实验室进行,试验水槽为矩形钢化玻璃循环水槽(4.9 m×0.8 m×1.0 m),水槽四周以及底部铺设黑色吸音棉,用于防止驯化声音在水槽壁产生刚性反射和振动,以及实验室周围环境光对试验造成的影响[12]。水槽底部中心处设置一个边长为0.5 m的正方形标志框。水槽内放入经人工调配的海水,盐度为27,与该鱼自然生长海域盐度相近。水温控制在20 ℃,与暂养水槽水温一致。

试验声波由MyToneTest软件(工作界面如图1所示)生成,经功放将信号放大后传输到发声装置放出。发声装置为一边长为10 cm的正方体水下扬声器,最大输出功率为40 W,将其置于水槽中心、水深40 cm处。此外,为避免驯化投饵时,食物掉落到水面产生声音对驯化造成影响,在水槽中心标志框上方设置一根直径为10 cm的塑料管作为投饵管,投饵管下端浸没于水下5 cm处。水槽上方2 m处设置监视器以观察试验情况。试验装置布局如图2所示。

图1 MyToneTest软件

Fig.1 MyToneTest software

1.2.2 试验设计 试验开始前先进行放声,同时使用水听器将水槽中心处(即聚集区标志框上方40 cm处)的水下声压控制在138.7 dB,接着测量水槽内均匀分布各点的水下声压。发现水下声压以B3点位为中心向周围递减,呈弧状分布。水槽内各测量点的水下声压值:A1、B1、C1点位分别为112.4、115.1、110.9 dB,A2、B2、C2点位分别为114.9、127.3、124.7 dB,A3、B3、C3点位分别为136.3、138.7、136.1 dB,A4、B4、C4点位分别为125.3、128.0、125.6 dB,A5、B5、C5点位分别为113.0、115.3、112.6 dB,均在110 dB以上。

图2 音响驯化试验装置

Fig.2 Experimental device for acoustic taming

将40尾褐菖鲉随机分成试验组和对照组,每组20尾。试验开始前将试验组褐菖鲉放入试验水槽中,适应环境24 h后开始试验。每晚8:00开始驯化,每2 h驯化一次,共驯化3次。每次驯化时关闭试验水槽的循环系统,用实验室内的日光灯将水槽内的平均光照强度控制在200 lx左右。

依据张旭光等[2]对褐菖鲉发声特性的研究结果,同时参考张国胜等[13]对许氏平鲉Sebastesschlegeli的驯化方法,为避免鱼类在驯化中对同一频率、同一声压的连续音刺激产生听觉疲劳,本试验中采用150 Hz矩形波断续音对试验组褐菖鲉进行音响驯化。同时为避免投饵量过多对驯化产生影响,每天驯化时投饵量控制在试验鱼总体质量的1.5%内,即每日投饵13.5 g。驯化试验中放声时间按照张国胜等[14]的方法,即先放声60 s,之后进行投饵,投饵时间120 s,投饵结束后再次进行放声,时间为60 s,放声时采用断续音模式,即放声2 s,停止2 s。而对照组试验期间只投饵不放声,投饵时间与试验组一致,且以此作为对照组试验总时间。

试验共进行30 d,前25 d为驯化试验,期间进行正常放声与投饵,后5 d试验组停止投饵,并在试验水槽内放入圆筒形人工鱼礁模型(图 2),观察音响驯化对人工鱼礁中褐菖鲉的聚集效果。经过水听器的测量,放声时人工鱼礁模型内部的声压为119.2~120.3 dB。对照组则在加入人工鱼礁的基础上继续通过投饵来吸引褐菖鲉。

试验期间,观察褐菖鲉的行为,并记录褐菖鲉的反应时间、聚集时间和聚集率。试验开始后第一条褐菖鲉游进标志框内的时间为反应时间;驯化期间,从开始驯化到没有褐菖鲉再游进标志框内的时间为聚集时间;每日驯化时进入标志框内的褐菖鲉的数量与水槽内所有褐菖鲉之比为聚集率,取每日3次驯化试验的平均值作为平均聚集率。

2.1褐菖鲉在驯化过程中的行为反应

试验组第1天第一次开始放声时,几乎所有的褐菖鲉都在水中作出蹿动反应,且纷纷逃离声源,往水槽两端游动。由于使用的是断续音,在放音的前36 s中,当声音响起时都有一些褐菖鲉表现出蹿动的行为,在放音的后24 s中,大部分褐菖鲉趋于平静。投饵时,离投饵点相对较近的褐菖鲉有摄食行为,远离投饵点的褐菖鲉则无反应。第二次放声时,褐菖鲉同样表现出惊愕行为,但是相比第一次放声,褐菖鲉的反应明显变得平缓。第3天放声时,部分褐菖鲉开始时逃离声源,但不久便试探性地慢慢游回发声装置。第7天后,放声时褐菖鲉能够明显地聚集于声源周围,聚集率开始逐步上升。放声时褐菖鲉纷纷从水槽底部游至投饵口附近进行摄食。投饵结束后继续放声时,有些褐菖鲉会继续守在投饵管旁,有些则会游至发声装置旁呈依附状。

相反,由于没有声音的刺激,对照组褐菖鲉在投饵时积极摄食,甚至出现了抢食的现象。

2.2褐菖鲉的反应时间与总聚集时间

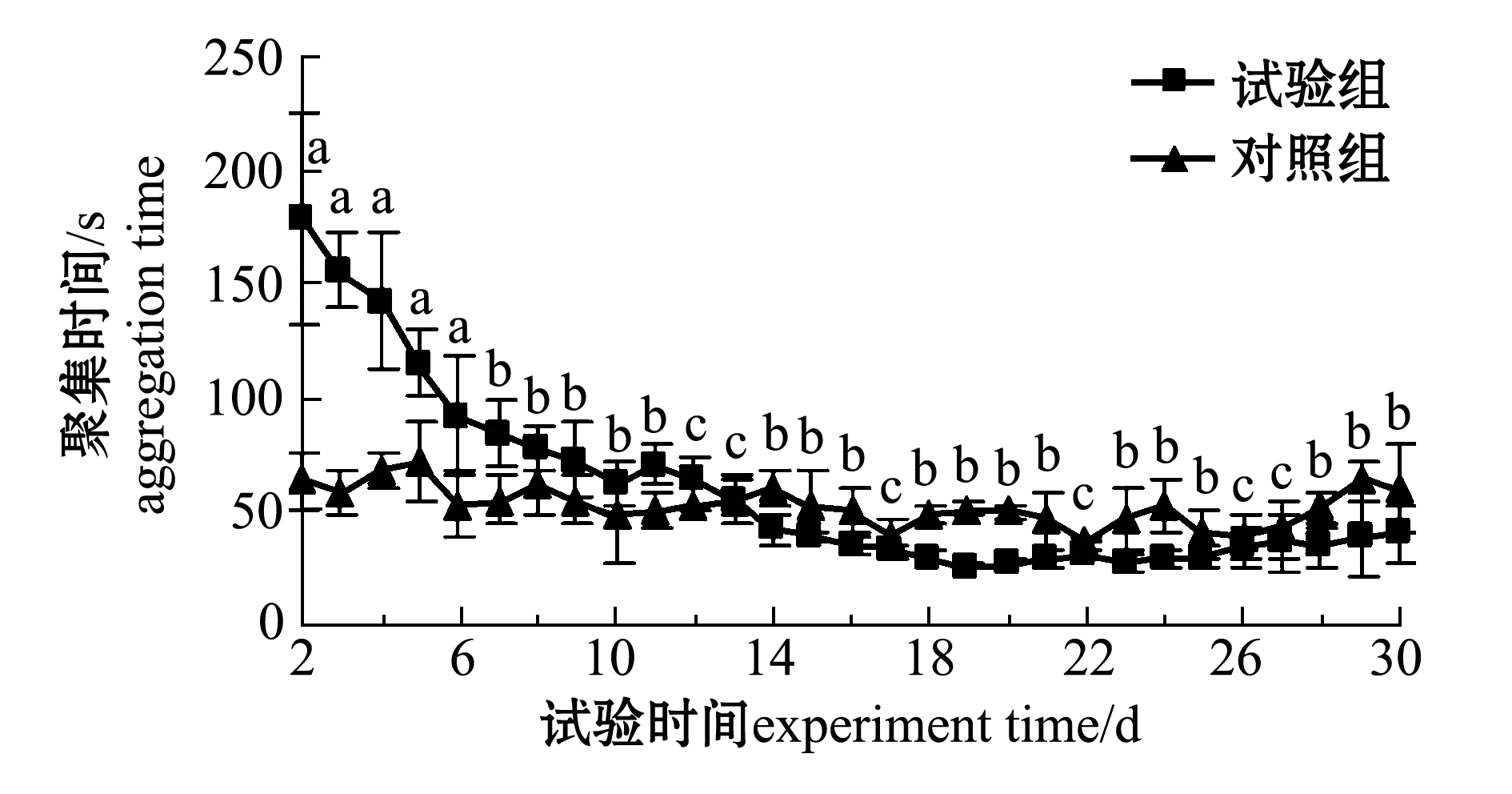

试验中褐菖鲉的反应时间与聚集时间如图3和图4所示。从图3可见:在开始驯化的第2天~第4天时,试验组褐菖鲉的反应时间下降趋势非常明显,但极显著高于对照组(P<0.01);驯化第4天~第8天时,反应时间下降趋势趋于平缓,但仍显著高于对照组(P<0.05);驯化第9天时接近对照组(P>0.05),之后便处于较低水平,并且在第17天、第19天、第28天时显著低于对照组(P<0.05)。另外,在第17天时,最快的褐菖鲉在第一次断续音结束前(1.5 s)便游至标志框内,而平均反应时间为2 s。

聚集时间反映褐菖鲉对于声音的趋向性。本试验中,试验组褐菖鲉对于声音的反应变化十分明显。从图4可见:驯化第2天~第7天时,试验组褐菖鲉聚集时间明显缩短,降幅达到最大,之后降幅开始减小,聚集时间的下降趋于平稳;驯化第13天时,与对照组处于同一水平(P>0.05),之后便一直低于对照组,且能够在第一次放音结束前聚集完毕(聚集时间<60 s);驯化第14天~第16天、第18天~第21天、第23天~第25天时,试验组褐菖鲉的聚集时间均显著低于对照组(P<0.05),且在第19天时,聚集时间降到最低值26 s。

注: a表示试验组与对照组有极显著性差异(P<0.01),b表示试验组与对照组有显著性差异(P<0.05),c表示试验组与对照组无显著性差异(P>0.05),下同

Note: a indicates very significant difference between the treatment group and the control group (P<0.01); b indicates significant difference (P<0.05), and c indicates no significant difference between the treatment group and the control group (P>0.05), et sequentia

图3 褐菖鲉的反应时间

Fig.3 Response time of dusty stingfish Sebastisous marmoratus

图4 褐菖鲉的聚集时间

Fig.4 Aggregation time of dusty stingfish Sebastisous marmoratus

2.3褐菖鲉的平均聚集率

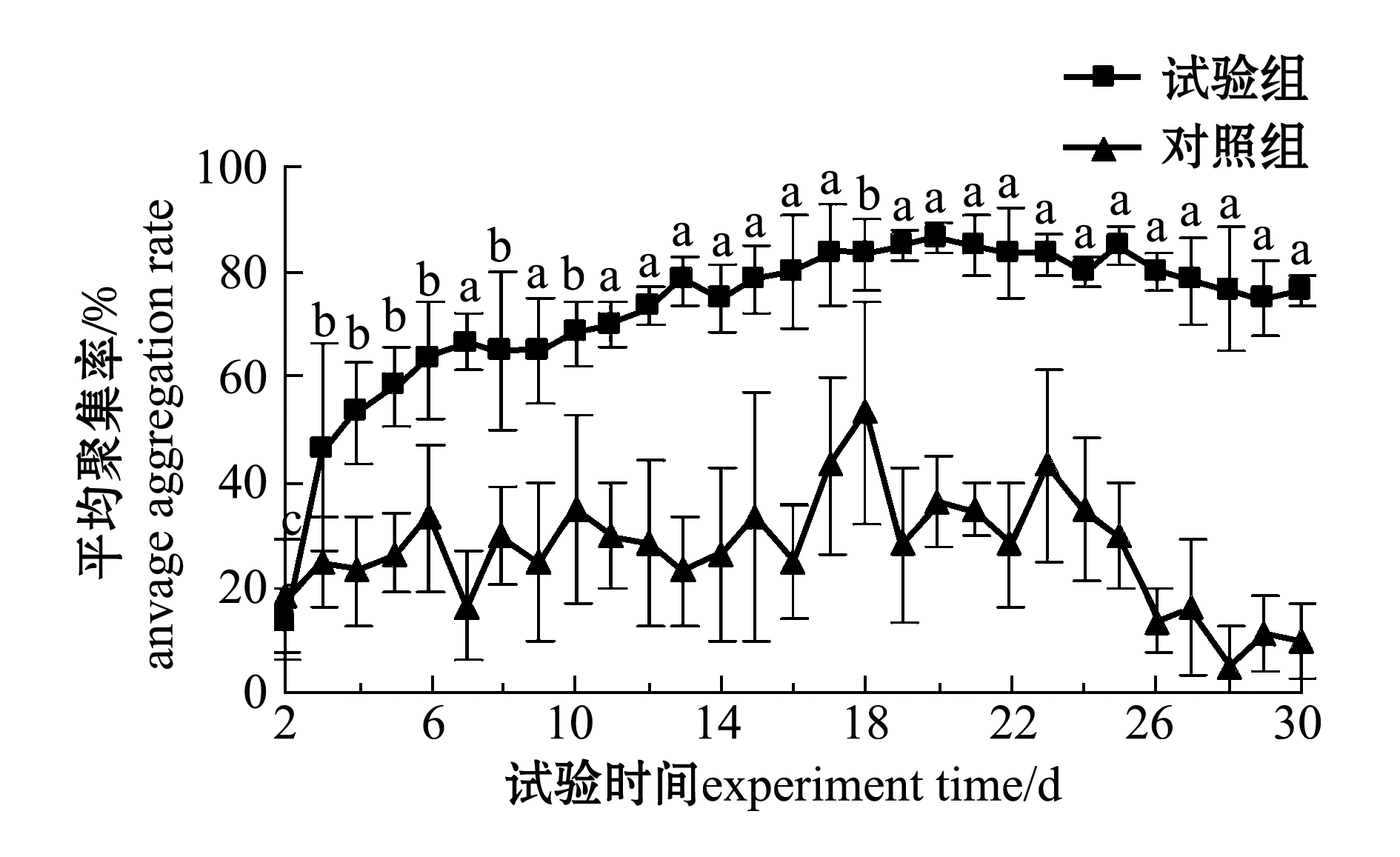

从图5可见:试验组平均聚集率总体呈逐步上升趋势,驯化第20 天时达到最高(86.7%),之后趋于稳定水平;而对照组平均聚集率则无变化规律,时而上升时而下降,且仅在驯化第2天时略高于试验组(P>0.05),之后便一直显著低于试验组(P<0.05)。

图5 褐菖鲉的平均聚集率

Fig.5 Average aggregation rates of dusty stingfish Sebastisous marmoratus

2.4放置人工鱼礁模型后褐菖鲉的行为与聚集状况

放置人工鱼礁模型后,试验组和对照组的大部分褐菖鲉会聚集在人工鱼礁内,尤其是对照组,第28 天时曾出现平均聚集率为5%左右极低水平的现象。放声后试验组鱼的反应不如之前,而且每次放声结束后,大部分褐菖鲉又游回至人工鱼礁。

3.1 150Hz矩形波断续音对于褐菖鲉音响驯化的效果

从图3~图5最后5 d的试验结果可以看出:两组鱼的反应时间和聚集时间相对之前均有增加趋势,其中两组鱼的反应时间差别不大,仅在第28天时试验组明显低于对照组(P<0.05),聚集时间则在第28天~第30天时,试验组明显低于对照组(P<0.05);两组鱼的平均聚集率相对之前均有所下降,但试验组仍然极显著高于对照组(P<0.01)。

目前,已有不少学者对褐菖鲉的繁殖[15-16]、摄食[1]、养殖[17]和发声机制[2]等进行了研究,但对于褐菖鲉的音响驯化研究尚未见报道。这可能是由于褐菖鲉属底层岩礁性鱼类,对于强光具有忌避现象,在白天进行驯化时效果不明显所致[12],且用何种频率的声音进行驯化也是困扰研究的问题之一[18]。在以往音响驯化研究中,驯化所采用的声音频率一般为300~600 Hz[9-11,14,18],这是根据鱼类听觉特性来确定的。本研究中,根据张旭光等[2]的研究结果,笔者以褐菖鲉发声的主频作为驯化声音频率的确定依据,同时根据预试验观察结果,确认在声音频率为150 Hz时效果最为理想。田忠仁[19]在将声波技术应用于水库拦鱼的探讨中发现,家鱼在800~1200 Hz时会产生反应,且其对于断续音的反应要比对连续音的反应更明显。张国胜等[13]也提出,对于某种不变的外界刺激,鱼类容易产生听觉疲劳。本研究中采用断续音能够有效地减缓这种现象的发生。

畠山良己[20]对鱼类的听觉进行研究时发现,鱼类在水中的诱引声压为110~130 dB,威吓声压为140~160 dB。本试验中,放声时水槽内各测量点的水下声压范围在110.9~138.7 dB,虽然在扬声器附近的声压大于诱引声压,但却没有达到威吓声压的水平,因此,本试验中声音对于诱集鱼类达到了较好的效果。另外,张国胜等[21]对黑鲷Sparusmacrocephlus进行音响驯化时,通过测定试验水槽内各点水下声压值后发现,水槽边缘的声压值与中心点的声压值接近,从而导致黑鲷不能在放声后立即对声源进行定位。这是由于该试验中未在水槽壁铺设吸音设施,从而导致了声音传至水槽边缘产生反射叠加,增加了其声压值。袁华荣等[10]的音响驯化研究中也出现了这种现象。而在日本,研究人员在进行音响驯化试验时通常会安装吸音板,使得水槽内声音分布均匀[21]。本试验中,在水槽四周以及底部均铺设了黑色吸音棉,并且采用了能向四面同时发声的水下扬声器(图2),而且在每次试验中都关闭了试验水槽的循环系统,避免了环境噪声对于驯化试验的影响[22]。因此,本试验中水槽内部声压总体分布均匀,且呈弧状分布,这样能使试验鱼对于声源产生良好的定位,可提高驯化效果。

从图3和图4可以看出:驯化从第3天开始,试验组褐菖鲉对于驯化声音开始产生趋向性,在之后的一段时间内,褐菖鲉的反应时间越来越短,第17天时达到最小值1.5 s;聚集时间也越来越短,从第3天时的156 s缩短到第19天时的26 s。以上两种现象与国内一些学者对真鲷Pagrosomusmajor[9-11]、许氏平鲉[13]、鲤Cyprinuscarpio、草鱼Ctenopharyngodonidellus[19]等有关音响驯化研究的试验结果相类似。而对照组褐菖鲉在反应时间与聚集时间上一直处于较低水平,这是由于对照组在试验开始后直接进行投饵,一些靠近聚集区的褐菖鲉总能很快被饵料吸引所致。姜昭阳等[9]在对真鲷进行音响驯化的研究中也有类似现象,而且试验中对照组的反应时间与聚集时间从一开始就很低。

与反应时间以及聚集时间变化趋势相反,本试验中试验组褐菖鲉的平均聚集率逐渐上升,第20天时达到最高聚集率(86.7%),而对照组的平均聚集率却远不及试验组,平均聚集率时高时低,未表现出一定的规律性。试验组与对照组的平均聚集率之间从第3天开始就出现显著性差异(P<0.05)。这进一步佐证了用150 Hz矩形波断续音对于褐菖鲉有着明显的诱集效果。尽管如此,本试验中试验组褐菖鲉的平均聚集率自始至终均未达到100%,而袁华荣等[10]对真鲷进行音响驯化时,在驯化第8天时聚集率就能达到100%;姜昭阳等[9,23]对真鲷和鲤进行音响驯化时发现,真鲷在驯化第15天时聚集率达到100%,鲤在驯化第10天时聚集率达到100%。究其原因:一方面可能是150 Hz频率是在褐菖鲉对声波的敏感范围之内,但并非最佳敏感频率,这需进一步试验来验证;另一方面可能是由于褐菖鲉本身的岩礁习性所致[24]。在试验未开始前,绝大部分褐菖鲉聚集在水槽底部角落内。放声驯化时,也总有几尾褐菖鲉依靠在水槽壁,不愿离开。驯化结束后,一些褐菖鲉会游回至水槽角落。据此说明,褐菖鲉的恋礁习性在一定程度上会对音响驯化效果产生影响。而张国胜等[13]对许氏平鲉的研究中也有类似现象,许氏平鲉的聚集率最高为91%,平均聚集率最高为83.9%,均未达到100%。这也表明,近岸岩礁性鱼类由于受岩礁的吸引作用会对音响驯化效果产生一定影响。

3.2音响驯化在海洋牧场中的应用探讨

本次驯化试验最后5 d停止投饵,并且在试验水槽中放入圆筒形人工鱼礁模型,目的是为了探讨音响驯化是否能够将鱼礁内聚集的鱼类吸引出鱼礁。在投放人工鱼礁模型后,鱼礁模型内的声压为119.2~120.3 dB,比之前未投放鱼礁模型时略高,这是由于声波在模型内部产生多次反射叠加后的结果。但这并未影响驯化的效果,从图3可以发现,在试验的最后5 d时间内,试验组褐菖鲉的反应时间虽然较之前有所增加,但与对照组并无明显差异,与之前未投放鱼礁模型时相一致,这就说明影响褐菖鲉反应时间的主要因素是其自身的恋礁习性而非声压变化所引起。

从图5可以发现,试验组和对照组在试验的最后5 d时间内聚集率均略有下降,尤其是对照组,最后5 d的聚集率均未达到20%。尽管试验组聚集率也有所下降,但仍极显著高于对照组(P<0.01)。这表明通过音响驯化的手段能够将聚集在人工鱼礁中的褐菖鲉吸引出来。

近年来,海洋牧场在中国近海发展较快,其为鱼类等海洋生物提供了良好的栖息地,同时在有效利用饵料、减小赤潮等方面有着明显的效果[25]。但对于已经栖息在人工鱼礁群或自然礁群中的鱼类,待其达到成鱼规格时如何将其从礁群中吸引出来并进行开发利用,这是目前海洋牧场发展中遇到的问题之一。在人工鱼礁区,由于鱼礁的投放在很大程度上限制了一些网具作业,因此,利用音响驯化对某些特定鱼种进行强化训练,通过放声把人工鱼礁中的鱼吸引至人工鱼礁之外进行选择性捕捞,将大个体鱼捕捞后再停止放声,使小个体鱼又游回人工鱼礁。这种在保护渔业资源的前提下有针对性地捕捞,对于海洋可持续发展有着重要意义。本研究中,在试验条件下进行了褐菖鲉音响驯化的效果试验,温度[26]、光照强度[12]等均处于理想状态。在今后的研究中,笔者将会把试验转向实际海域进行,进一步探讨褐菖鲉的音响驯化在海洋牧场中的应用。同时,也要研究其他鱼类在海洋牧场中的音响驯化。

参考文献:

[1] 王凯,章守宇,汪振华,等.枸杞岛海藻场褐菖鲉的摄食习性[J].水产学报,2010,34(2):227-235.

[2] 张旭光,谢伟,郭弘艺,等.褐菖鲉发声系统形态结构及其发声特征研究[J].上海海洋大学学报,2013,22(5):672-677.

[3] 何大仁,蔡厚才.鱼类行为学[M].厦门:厦门大学出版社,1998.

[4] Abbott R R.Induced aggregation of pond-reared rainbow trout (Salmogairdneri) through acoustic conditioning[J].Transactions of the American Fisheries Society,1972,101(1):35-43.

[5] Levin L E, Levin A F.Conditioning as an aid to fish harvest[J].Agricultural Engineering,1994,13(3):201-210.

[6] Tlusty M F,Andrew J,Baldwin K,et al.Acoustic conditioning for recall/recapture of escaped Atlantic salmon and rainbow trout[J]. Aquaculture,2008,274:57-64.

[7] 岡本昭,池田義弘.形上湾において音響馴致した放流クロダイの回収率[J].长崎县渔业調查研究報告,1994,20:31.

[8] 岡本昭,池田義弘,川口和宏,等.形上湾におけるクロダイ種苗の音響馴致と放流後の移動[J].长崎县渔业調查研究報告,1992,18:17-22.

[9] 姜昭阳,张国胜,梁振林.300 Hz 矩形波连续音对真鲷音响驯化的试验研究[J].中国水产科学,2008,15(1):86-91.

[10] 袁华荣,陈丕茂,贾晓平,等.600 Hz 方波连续音对真鲷幼鱼驯化效果研究[J].广东农业科学,2011,38(24):109-113.

[11] 袁华荣,陈丕茂,贾晓平,等.利用500 Hz 方波连续音驯化南海真鲷幼鱼的效果[J].南方水产科学,2012,8(1):36-42.

[12] 郑微云,李伦平.褐菖鲉视网膜感受系统及其适应特性研究[J].厦门大学学报:自然科学版,1988,27(3):328-332.

[13] 张国胜, 张阳,王利民,等.300 Hz脉冲音对许氏平鲉幼鱼的驯化效果[J].大连海洋大学学报,2010,25(5):413-416.

[14] 张国胜,张沛东,陈勇,等.鲫幼鱼音响驯化的研究[J].大连水产学院学报,2002,17(1):48-52.

[15] 邱成功,徐善良,齐闯,等.褐菖鲉早期生长发育与人工繁育技术研究[J].宁波大学学报:理工版,2013,26(4):17-23.

[16] 张纪亮,孙平,郭黛健,等.三丁基锡对褐菖鲉胚胎卵黄囊吸收的影响[J].海洋渔业,2012,34(2):195-201.

[17] 林国文,陈成进, 陈慧,等.海水网箱养殖褐菖鲉试验[J].渔业现代化,2010,37(1):43-46.

[18] 田涛,张国胜,姜昭阳,等.音响驯化技术在红鳍东方鲀养殖中的应用试验[J].水产科学,2004,23(12):29-31.

[19] 田忠仁.声波技术用于水库拦鱼的探讨[J].应用声学,1990,9(4):15-19.

[20] 畠山良己.魚の聴覚能力[J].水產工学,1992,28:111-119.

[21] 张国胜,田涛,许传才.利用音响驯化提高黑鲷对饵料的利用率[J].大连水产学院学报,2004,19(3):204-207.

[22] 本松敬一郎,平石智徳,山本勝太郎,等.クロソイの聴覚閾値と臨界比[J].日本水産学会誌,1996,62:785-790.

[23] 姜昭阳,张国胜,梁振林.400 Hz矩形波连续音对鲤、草鱼音响驯化的试验研究[J].海洋湖沼通报,2007:137-141.

[24] 王志铮,吴常文,侯伟芬,等.褐菖鲉仔、稚鱼生长特性及其关键变态期的研究[J].海洋科学,2002,26(5) :1- 4.

[25] 张硕,孙满昌,陈勇.人工鱼礁模型对大泷六线鱼和许氏平鲉幼鱼的个体诱集效果[J].大连水产学院学报,2008,13(1):13-19.

[26] 张倩,袁重桂,阮成旭,等.褐菖鲉的耗氧率与温度、盐度和体重的关系[J].福建水产,2007(4):12-16.

Abstract:In this paper, juvenile dusty stingfishSebastisousmarmoratuswith body weight of 32.3-65.7 g was tamed for behavior by 150 Hz square rectangular interval sound. It was found that the juveniles in the treatment group became phonotaxis to the sound 3 days after being tamed. The response time of the fish in the treatment group to the sound was shown to be descended rapidly from the second day to the fifth day, even though significantly different from that in the control group (P<0.05), nearly to the control group at the 9th day, and at a low level from the 10th day to the 25th day, without significant difference (P>0.05), the minimal level (2 seconds) at 17th day. The aggregation time of the fish in the treatment group was found to be descend from the 2nd day to the 6th day, near to that in the control group at the 12th day (P>0.05), lower than that in the control group from the 14th day, significant difference between the two groups at the 14 th-16th day, 18-21st day, and 23-25th day, and the minimal level of 26 seconds at 19th day. The fish had gradually increase in aggregation rate in the treatment group, the maximal level of 86.7% at the 20th day, and the fish in the control showed irregular aggregation, significantly lower than the fish in the treatment group in the third day (P<0.05). From the 26th day, the dusty stingfish juveniles were not fed in the tanks where cylindrical artificial reefs were disposed and find the sound aggregation. In the last 5 days, the fish still showed phonotaxis to the sound, the minimal aggregation rate of 75.0% and very significantly different from the control group (P<0.01). The findings indicated that 150 Hz rectangular interval sound had good effect on aggregation of the dusty stingfish juveniles, even in the cylindrical artificial reefs.

Key words:Sebastisousmarmoratus; rectangular interval sound; tame; behavior control

DOI:10.3969/J.ISSN.2095-1388.2014.05.017

文章编号:2095-1388(2014)05-0514-06

收稿日期:2014-03-24

基金项目:国家公益性行业(农业)科研专项(201003068);农业部南海渔业资源环境科学观测实验站开放课题资助(SSCS-201108);农业部转产转业项目(D-8006-13-8023)

中图分类号:S973.4

文献标志码::A